Konferenzen

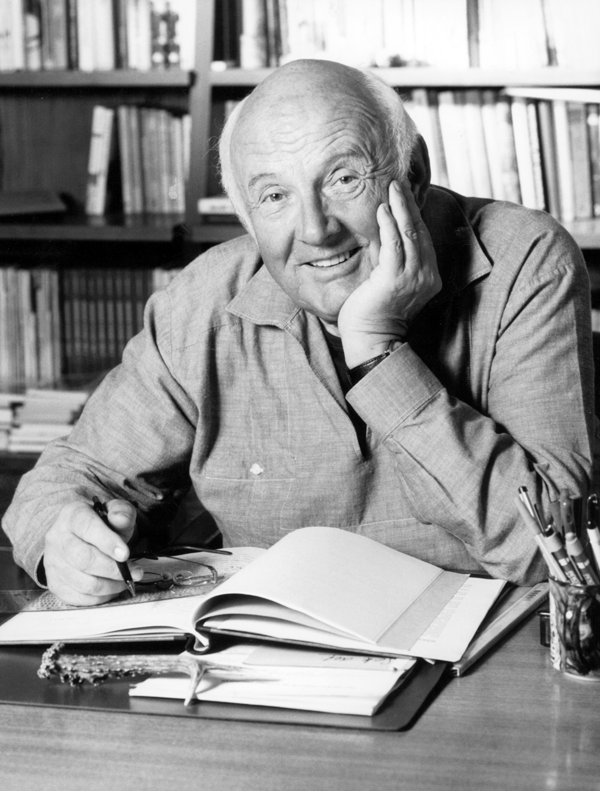

Otfried Preußler (1923–2013): zu Hause in vielen Welten

20.–21. Oktober 2023

Internationale Tagung zu medialen und transkulturellen Kontexten in Leben und Werk

Otfried Preußler wurde am 20. Oktober 1923 in Reichenberg geboren, wo er 1942 Abitur machte. 1942 kam er zur Wehrmacht und geriet 1944 an der Ostfront in sowjetische Gefangenschaft. 1949 entlassen, ging er ins bayerische Rosenheim und wurde Lehrer im benachbarten Stephanskirchen. Nach schriftstellerischen Anfängen in seiner Jugend (Erntelager Geyer, 1944) hatte Preußler 1956 seinen ersten großen Bucherfolg mit Der kleine Wassermann, basierend auf Sagen seiner böhmischen Heimatregion (Deutscher Jugendbuchpreis). Im Jahr darauf folgte Die kleine Hexe, 1962 der von bayerischen Motiven inspirierte Räuber Hotzenplotz (zwei weitere Teile kamen 1969 und 1973 heraus). Eine sorbische Sage verarbeitete der Autor in seinem Buch über den Zauberlehrling Krabat, für das er erneut den Deutschen Jugendbuchpreis erhielt. Weitere bekannte Bücher sind Flucht nach Ägypten. Königlich böhmischer Teil (1978), Der Engel mit der Pudelmütze. Sieben Weihnachtsgeschichten (1985), Zwölfe hatʼs geschlagen (1988), Das Eselchen und der kleine Engel (1993) sowie Mein Rübezahlbuch (1993).

Zahlreiche Adaptionen seiner Bücher in Hörspielen, Puppentheater und Verfilmungen (u.a. 1974 Der Räuber Hotzenplotz, 1977 Čarodějův učeň/Krabat, 2008 Krabat, 2018 Die kleine Hexe, zuletzt 2022 Der Räuber Hotzenplotz) zeugen von seiner Stellung in der Kinder- und Jugendliteratur.

Die Tagung ist für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Sie wird in tschechischer und deutscher Sprache abgehalten und simultan übersetzt. Sie schließt unmittelbar an die Konferenz über Kinder- und Jugendliteratur für tschechische Bibliothekare und Pädagogen an, die mit einem Schwerpunkt auf Otfried Preußler vom 18. bis 19. Oktober am selben Ort stattfindet: „Současnost literatury pro děti a mládež: Odkaz Otfrieda Preußlera literatuře pro děti a mládež“; mehr dazu hier. Zu beiden Tagungen gibt es obendrein ein Begleitprogramm für die breite Öffentlichkeit, am 19. Oktober etwa die Filmvorführung Čarodějův učeň (R.: Karel Zeman, 1977) nach Otfried Preußlers Krabat, im Anschluss Gespräch mit dem Krabat-Übersetzer Radovan Charvát.

Den kompletten Programmflyer finden Sie hier.

Freitag, 20. Oktober 2023

09.00 Begrüßung

09.10 Jan Kvapil (Friedrich-Schiller-Gymnasium, Pirna): Josef a Otfried Syrowatkovi/Preußlerovi: literární setkání otce a syna [Josef und Otfried Syrowatka/Preußler: eine literarische Vater-Sohn-Begegnung]

09.50 Jochen Marx (Otfried-Preußler-Gymnasium, Pullach): Zu Otfried Preußlers früher Biografie bis 1944 und seinen schriftstellerischen Anfängen

10.30 Juliane Prade-Weiss (Ludwig-Maximilians-Universität München): Grenzland und Geschichte in Preußlers NS-Jugendbuch Erntelager Geyer

11.10–11.40 Kaffeepause

11.40 Winfred Kaminski (Technische Hochschule Köln): Die Sage von Krabat in der Spannung von Mythos und Aufklärung

12.20 Pavel Šidák (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha): Meze české literatury. Folklorní a fantastické v české literatuře a u Otfrieda Preußlera [Die Grenzen tschechischer Literatur. Folklore und Fantastik in der tschechischen Literatur und bei Otfried Preußler]

13.00–14.10 Mittagspause

14.10 Eva Markvartová (Univerzita Karlova, Praha): Preußlerova místa s tajemstvím [Preußlers geheimnisvolle Orte]

14.50 Artur Robert Białachowski (Universität Wrocław): Die Rübezahlbücher. Über die Darstellung des Berggeistes in den Werken von Carl Hauptmann und Otfried Preußler

15.30 Tamara Bučková (Univerzita Karlova, Praha): Paralely literárních světů Otfrieda Preußlera a Marie Kubátové [Parallelen in den literarischen Welten Otfried Preußlers und Maria Kubátovás]

16.10–16.40 Kaffeepause

16.40 Ladislav Futtera (Technická univerzita v Liberci): „Sämtlich aus vollem Herzen und jeglicher in der Zunge, die ihm geläufig ist“. Způsoby a funkce užívání češtiny v románě Die Flucht nach Ägypten [Art und Funktion der Verwendung tschechischer Sprache im Roman Die Flucht nach Ägypten]

17.20 Jan Budňák (Masarykova univerzita, Brno): On the Road to Ägypten. Preußlers Ägypten-Roman, mit zentraleuropäischen Road Novels gelesen

Samstag, 21. Oktober 2023

09.00 Esther Kilchmann (Universität Hamburg): Preußlers böhmisches Panorama: Zur (Nicht-)Repräsentation deutsch-tschechischer Interkulturalität im Werk des Kinderbuchautors

09.40 Michael Pilz (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck): Zweimal Dimpf(e)lmoser. Anmerkungen zum Verhältnis von Klischee und Satire bei Otfried Preußler und Willy Vierlinger

10.20 Wiebke Helm (Universität Leipzig): Beliebt und schnell vergriffen. Otfried Preußlers Kinderbücher und ihre Rezeption jenseits des „Eisernen Vorhangs“

11.00–11.30 Kaffeepause

11.30 Andrea Weinmann (Goethe-Universität Frankfurt am Main): Otfried Preußler als Übersetzer tschechischer Kinderbücher

12.10 Oxane Leingang (Technische Universität Dortmund): „Die kleine Baba Yaga“ – Preußlers Best- und Steadyseller im (post-)sowjetischen Russland

12.50–14.00 Mittagspause

14.00 Tomislav Zelić (Universität Zadar): Unser Mann, ein guter Mensch – Die interkulturelle Rezeption von Preußlers Krabat bei Šito Čorić

14.40 Andreas Wicke (Universität Kassel): Die kleine Hexe schreibt Hörspielgeschichte. Die Audioadaptionen von 1961 bis 2021 im Vergleich

15.20–15.50 Kaffeepause

15.50 Zuzana Jürgens (Adalbert Stifter Verein, München): Návraty Otfrieda Preußlera do Čech. O recepci v České republice v překladech a filmech [Otfried Preußlers Rückkehr nach Böhmen. Zur Rezeption in Tschechien in Übersetzungen und Filmen]

16.30 Gerhild Krebs (Saarländisches Filmarchiv, Saarbrücken): Europäische Film- und Fernsehadaptionen von Die kleine Hexe und Krabat als transkulturelle Spiegel

Sonntag, 22. 10. 2023

10.00–11.30

Literarischer Spaziergang „Über das Feld und dann nach links“: auf den Spuren von Otfried Preußler mit Mgr. Mark Sekyra (Wissenschaftliche Bibliothek Reichenberg). Der Weg führt von der Bibliothek in die Umgebung des Museums, zur Talsperre und durch das obere Zentrum von Reichenberg zurück zur Bibliothek.

Veranstaltungsort:

Großer Konferenzsaal, 2. Stock, Wissenschaftliche Bibliothek Reichenberg, Rumjancevova 1362/1, Liberec, Tschechische Republik

Anmeldung bis 11.10.2023 per Mail an sekretariat@stifterverein.de.

Ein Kontingent an Zimmern ist für Tagungsteilnehmer bis zum 15. August 2023 unter dem Kennwort Preußler reserviert:

Hotel Liberec, náměstí Šaldovo 1345/6, Liberec, Tel.: +420 482 710 028, E-Mail: recepce@hotel-liberec.cz, Web: https://hotel-liberec.eu/

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins München, der Wissenschaftlichen Bibliothek Reichenberg, der Pädagogischen Fakultät der Karls-Universität Prag, des Instituts für tschechische Literatur der tschechischen Akademie der Wissenschaften Prag, in Kooperation mit der Technischen Universität Reichenberg

Konzeption und Organisation:

Dr. Franziska Mayer, Adalbert Stifter Verein, mayer@stifterverein.de

Dr. Václav Petrbok, ÚČL AV ČR, petrbok@ucl.cas.cz

In Zusammenarbeit mit Táňa Kuželková, Krajská vědecká knihovna Liberec, kuzelkova@kvkli.cz

Gefördert durch:

Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien; Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds

Vergangene Konferenzen und Tagungen

Studentische Bewegungen, Netzwerke, Avantgarden

30. April 2021

Das Beispiel Prag in Politik, Literatur und Kultur 1848 bis 1990

Studenten und seit etwa 1900 auch Studentinnen stellen einen exponierten und privilegierten Teil der Gesellschaft dar. Aus ihrer Mitte kamen zu unterschiedlichen Zeiten und Anlässen stets Bewegungen, die sich selbst als progressiv verstanden. In der Hochschulstadt Prag gab es bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine Vielfalt zum Teil konkurrierender Einrichtungen (zwei Universitäten, zwei Technische Hochschulen und weitere Kunst- und Musikhochschulen), was zusammen mit den besonderen ethnisch-nationalen und multikonfessionellen Konstellationen die Untersuchung mehrerer Fragen und Aspekte nahelegt. Die Tagung beleuchtet das Phänomen der studentischen Bewegungen seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1990 aus einer interdisziplinären Perspektive.

Programm

09.15 Begrüßung: Zuzana Jürgens und Martin Schulze Wessel

09.30 Studentenbewegungen in Zeiten politischer Umbrüche 1900–1970. Podiumsdiskussion mit Johannes Gleixner, Michael Polák und Michal Topor; Moderation: Martin Schulze Wessel

10.45 Pause

11.05 Milada Sekyrková/Tomáš Sekyrka: Společenské aktivity pražských studentských spolků a město před 1. světovou válkou [Gesellschaftliche Aktivitäten Prager Studentenvereine und die Stadt vor dem Ersten Weltkrieg]

11.25 Milena Josefovičová/Kamila Mádrová: Od profesních sdružení k politickému hnutí. Proměny identity studentů pražských technických vysokých škol 1869–1968 [Von der beruflichen Vereinigung zur politischen Bewegung. Der Identitätswandel der Studenten der Prager Technischen Hochschulen1869–1968]

11.45 Zdeněk Nebřenský: Student und Politik. Politische Ansichten Prager Studenten in der Mitte der 1960er Jahre

12.05 Mittagspause

13.30 Marek Vajchr: Proč student, nota bene z Prahy? [Warum Student, noch dazu aus Prag? Der Prager Student in Literatur und Film]

13.50 Václav Petrbok: Der Literaturkritiker Paul Kisch (1883–1944) als Chronist der Prager Studentenbewegung

14.10 Peter Becher: „Noch klingen deutsche Lieder in den Schenken“. Selbstinszenierung und patriotische Inhalte Prager Studentenlieder

14.30 Zuzana Jürgens: 1989 erzählen. Studentische Akteure der Samtenen Revolution in Tagebuch und Erinnerungen

14.50 Pause

15.10 Studentischer Antisemitismus in Prag 1876–1939. Podiumsdiskussion mit Jindrich Toman, Harald Lönnecker und Blanka Soukupová; Moderation: Martina Niedhammer

16.25 Abschlussdiskussion

Ende: 17 Uhr

Die Tagung findet online auf Deutsch und Tschechisch statt und wird simultan gedolmetscht.

Den Programmflyer können Sie hier herunterladen.

Anmeldung bis 27. April erforderlich über eveeno.com/prager-studenten; kurz vor Beginn der Tagung erhalten Sie den für die Teilnahme nötigen Link sowie weitere Infomationen.

Veranstalter:

Adalbert Stifter Verein, München

Collegium Carolinum, Forschungsinstitut für Geschichte Tschechiens und der Slowakei, München

Institut pro studium literatury, o. p. s., Prag

Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag

Konzeption und Organisation der Tagung:

Dr. Franziska Mayer, Adalbert Stifter Verein (mayer@stifterverein.de)

Dr. Robert Luft, Collegium Carolinum (robert.luft@collegium-carolinum.de)

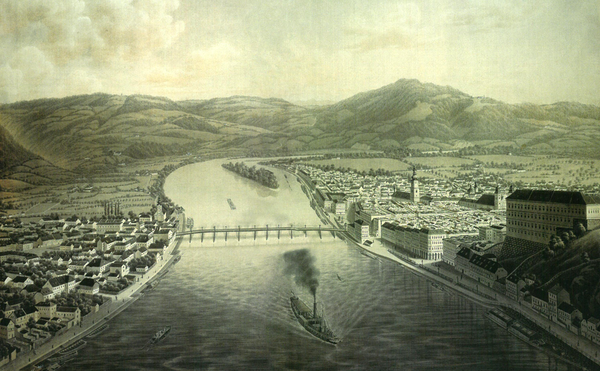

Stifters Welten IV: Linz

19. bis 20. Oktober 2017

Interdisziplinäre Tagung im StifterHaus Linz

Nach mehrfach in Linz verbrachten ausgedehnten Sommerfrischeaufenthalten entschloss sich Adalbert Stifter unter dem Eindruck der Revolutionsereignisse 1848 und in der Hoffnung auf eine Anstellung im Bildungsbereich, hier dauerhaft seinen Wohnsitz zu nehmen.

Vor dem Hintergrund von Stadtentwicklung, Landesverwaltung und Alltagsleben in Linz wird sich die Konferenz mit Aspekten wie Stadtentwicklung, Industriegeschichte, Alltagsleben zwischen 1848 und 1868, Landespolitik und Verwaltung, Medien und Zeitungswesen, Bildungswesen sowie Stifters persönlichem Umfeld (Freundschaften, der Haushalt, Amalia Stifter) und persönlichen Interessen beschäftigen.

19. Oktober 2017

14.00 Begrüßung

14.30 Friedrich Mayrhofer (Linz): Linz zur Zeit Adalbert Stifters (1848–1868)

15.00 Georg Stöger (Salzburg): Business as usual? Linzer Umwelt(en) in den 1840er bis 1860er Jahren

16.30 Martin Schaller (Wien): Linz im Blick von außen – Reisende in Linz ca. 1830–1860

17.00 Klaus Petermayr (Linz): Musik in Linz zur Zeit Stifters

20. Oktober 2017

9.00 Arthur Brande (Berlin): Kakteen und Wacholderbeeren – Stifters botanisches Umfeld in Linz

9.30 Thomas Peinbauer (Linz): Similia similibus curentur – Adalbert und Amalia Stifter in homöopathischem Kontext

11.00 Johannes John (München): Das Innenleben von Häusern – zu Adalbert Stifters Tätigkeit als k. k. Schulrat

11.30 Georg Hofer (Linz): Adalbert Stifter und die Linzer Zeitung

14.30 Franz Adam (München): Stifters späte Poetologie. Anmerkungen zur „Letzten Mappe“

15.00 Peter Becher (München): Stifters Sterben und Tod

15.30 Petra-Maria Dallinger (Linz): Die Witwe Amalia Stifter

16.30 Abschlussdiskussion

Eine Veranstaltung des Adalbert-Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich, Linz, und des Adalbert Stifter Vereins

Anmeldung per Mail bis zum 18. Oktober; Kontakt: Mag. Georg Hofer, Dr. Franziska Mayer

Zwischen Trauer und Triumph

7. bis 9. Juni 2017

Das Jahr 1918 in der mitteleuropäischen Literatur

Internationale Konferenz in Karlsbad/Karlovy Vary, Hotel Dvorana

Das Ende des Ersten Weltkriegs wurde auf vielfache Weise in Romanen, Gedichten, Theaterstücken, Filmen und Fotografien thematisiert, die Trauer über den Untergang der Donaumonarchie ebenso wie der Triumph über die Gründung der Nachfolgestaaten. Gemeinsam mit dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München veranstaltet der Adalbert Stifter Verein eine internationale Konferenz, auf der Literaturhistoriker aus Mittel- und Südosteuropa über die Darstellung und Verarbeitung des Jahres 1918 in der Literatur referieren. An der Konferenz nehmen Referenten u.a. aus Tschechien, Kroatien, Slowenien, Österreich, Ungarn und Deutschland teil. Die Konferenzsprache ist vorwiegend deutsch.

Die Tagung findet im Hotel Dvorana in Karlsbad statt. Gäste sind willkommen; bitte kümmern Sie sich selbst um Anreise und Unterkunft.

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins und des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) an der LMU München

Kontakt: Dr. Peter Becher, Dr. Florian Kührer-Wielach