Veranstaltungsarchiv2023

Donnerstag, 14. Dezember 2023

18.00 Uhr

Otfried Preußlers Weihnachten

Lesung

Adalbert Stifter Saal, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Otfried Preußlers einziger Roman für Erwachsene trägt den Titel Die Flucht nach Ägypten - Königlich böhmischer Teil. 1978 erschienen, ist er eine Weihnachtserzählung par excellence. Er versetzte und versetzt noch heute seine Leser in Begeisterung, weil er auf mehreren Ebenen Weihnachtsgeschichte, Krippenkunst, sprachliche Besonderheiten und Reminiszenzen an die Zeit der Habsburger Monarchie sowie Motive wie Vertreibung, Versöhnung und wundersames Geschehen verbindet.

Daneben gibt es in Preußlers Repertoire weitere bekannte und auch unbekannte Texte, die dem weihnachtlichen Festkreis zuzuzählen sind. Hören Sie, was der große „Geschichtenerzähler“ zu vermelden hat, und lassen Sie sich bei einem Glas Glühwein und etwas Süßem durch eine Ahnung von Weihnachtsfreude verzaubern.

Es lesen Eva Haupt und Raimund Paleczek (beide Sudetendeutsches Museum), Michael Siegle sowie Anna Knechtel (Adalbert Stifter Verein), die Texte aus Preußlers Werk ausgewählt hat.

Bitte melden Sie sich an unter: eveeno.com/preusslers-weihnachten

Dienstag, 12. Dezember 2023

18.00 Uhr

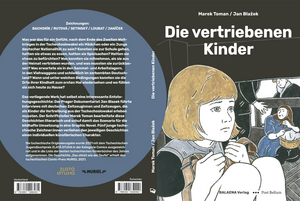

Die vertriebenen Kinder

Buchvorstellung

Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, Berlin

Wie fühlte es sich an, nach Ende des Zweiten Weltkrieges in der Tschechoslowakei ein deutsches Kind zu sein? Um diese Frage kreist ein Comicband, der 2021 in Tschechien und dieses Jahr auch in einer deutschen Ausgabe erschienen ist. Vorgestellt wird er von Textautor Marek Toman, der Zeichnerin Magdalena Rutová und dem Hörfunkjournalisten Andreas Stopp (Deutschlandfunk), der den Abend moderiert.

Als Vorlage für das Buch dienten reale Lebensgeschichten von fünf Deutschen aus der Tschechoslowakei, die als Kinder Vertreibung und Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten. Als erwachsene Frauen und Männer sprachen sie ihre Erlebnisse und Gedanken in das Mikrofon von Jan Blažek. Als Mitarbeiter der tschechischen Nichtregierungsorganisation Post Bellum sammelt er nicht nur Berichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, sondern kümmert sich auch darum, diese einem möglichst breiten Publikum zu vermitteln. So regte er auch ihre künstlerische Gestaltung durch tschechische Zeichnerinnen und Zeichner an. Entstanden sind fünf individuell gestaltete Comicgeschichten, die nicht nur von schweren Kindheiten erzählen, sondern auch davon, wie die fünf Interviewten ihr Leben gemeistert haben.

Die deutsche Übersetzung von Raija Hauck erschien im BALAENA Verlag, die tschechische Originalausgabe „Odsunuté děti“ bei Post Bellum. Sie wurde mit dem tschechischen Kinderbuchpreis Zlatá stuha und dem Comicpreis Muriel (für Stanislav Setinský) ausgezeichnet.

Eintritt frei

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Balaena-Verlag, dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Tschechischen Zentrum Berlin. Gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.

Donnerstag, 7. Dezember 2023

18.00 Uhr

Der Hohnsteiner Kasper – der Puppenspieler Harald Schwarz

Vernissage

Stiftung Gerhart-Hauptmann Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf

Den Hohnsteiner Kasper schuf 1928 Max Jacob mit seiner Puppenbühne in Hohnstein in der Sächsischen Schweiz. Von hier aus zogen die charakteristischen Figuren mit den geschnitzten Köpfen in die Welt. Das „Kasperle-Theater“, volkstümliche Unterhaltung, die auch der Information, dem Klatsch und dem Tratsch diente, entwickelte sich bald zu einer anspruchsvollen Theatergattung. 2021 nahm die Deutsche UNESCO-Kommission die Tradition des „Kasper-Theaters“ schließlich als schützenswertes Kulturgut in das Verzeichnis „Immaterielles Kulturerbe“ auf.

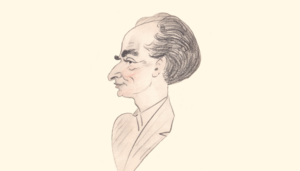

Der Puppenspieler Harald Schwarz kam 1921 in Teplitz-Schönau zur Welt. Er war hochmusikalisch, ein erfahrener Komponist und versierter Interpret. Auch war er der letzte Bühnenleiter, der die Hohnsteiner Tradition bis 1995 und damit am längsten fortführte. Jahrzehntelang (von 1939 bis Ende der 1960er Jahre) spielte Schwarz das beliebte traditionelle oder leicht abgewandelte Hohnsteiner Kasperspiel Jacobʼscher Prägung. Ab 1970 ließ er sich für seinen vom Musical beeinflussten Stil in Prag völlig neue Hand- und Stabfiguren herstellen, die sich durch ihre Größe und Fernwirkung auszeichneten. Zu seinen erfolgreichsten Inszenierungen für Erwachsene aus dieser neuen Ära zählt die Puppentheateradaption Der brave Soldat Schwejk (1971). Die Stücke wurden im gesamten Bundesgebiet, in Tschechien, Italien, Südamerika und den USA gezeigt: Schwarz fungierte dabei als Bühnenleiter, Puppenspieler, Texter und Musiker.

Eine Einführung bietet Ausstellungskurator Markus Dorner, Leiter des Museums für PuppentheaterKultur Bad Kreuznach, u. a. mit live gespielten Hohnsteiner Handpuppenszenen.

Öffnungszeiten: Mo und Mi 10-17 Uhr, Di und Do 10-19 Uhr, Fr 10-14 Uhr, Sa auf Anfrage

Laufzeit der Ausstellung: 07. Dezember 2023 bis 24. Februar 2024

Eintritt frei

Eine Veranstaltung der Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus in Kooperation mit dem Museum für PuppentheaterKultur Bad Kreuznach und dem Kulturreferat für die böhmischen Länder.

Donnerstag, 7. Dezember 2023

19.00 Uhr

Jaroslav Rudiš: Weihnachten in Prag

Lesung und Gespräch (auch) über Brücken im deutsch-tschechischen Miteinander

Akademie für Politische Bildung, Buchensee 1, 82327 Tutzing

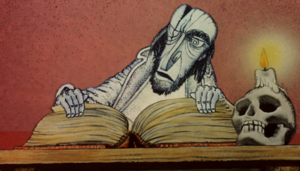

Jaroslav Rudiš zieht in seiner Erzählung durch die Metropole an der Moldau, begleitet von Jaromír 99, der diese magische und tragikomische Wanderung durch das verschneite Prag illustriert hat.

Das Autoren-Duo erzählt vom Fluss und den vielen alten Brücken, vom Leben im Schatten des Hradschin, der größten Burganlage der Welt. Es schneit, und der Wind ist eisig kalt. Die Straßen sind wie leergefegt. Und doch sind sie voll von alten und neuen Geschichten und Begegnungen. Immer wieder kehrt Rudiš in Wirtshäuser ein, deren Namen klingen wie ein Rundgang durch den Zoo: Zum Schwarzen Ochsen, Zum Nilpferd, Zu den zwei Katzen, Zum Hirschen und Zum Goldenen Tiger. Hier trifft er seine Freunde. Dann geht er weiter und begegnet auch denen, die schon von uns gegangen sind. Darunter Kafka, Hašek und Hrabal. Und dann trifft er auf einen einsamen Mann, der im Lokal Zum ausgeschossenen Auge mit einem Karpfen im großen Gurkenglas auf das Weihnachtswunder wartet. Auf seine Frau und auf das Christkind mit den Geschenken.

Moderation: Andreas Kalina und Anna-Elena Knerich (BR)

Eintritt frei

Anmeldung erforderlich unter: K.Klemm-Vollmer@apb-tutzing.de

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins und der Akademie für politische Bildung.

Donnerstag, 7. Dezember 2023

19.00 Uhr

Jaroslav Rudiš: Weihnachten in Prag

Lesung und Gespräch (auch) über Brücken im deutsch-tschechischen Miteinander

Akademie für Politische Bildung, Buchensee 1, 82327 Tutzing

Jaroslav Rudiš zieht in seiner Erzählung durch die Metropole an der Moldau, begleitet von Jaromír 99, der diese magische und tragikomische Wanderung durch das verschneite Prag illustriert hat.

Das Autoren-Duo erzählt vom Fluss und den vielen alten Brücken, vom Leben im Schatten des Hradschin, der größten Burganlage der Welt. Es schneit, und der Wind ist eisig kalt. Die Straßen sind wie leergefegt. Und doch sind sie voll von alten und neuen Geschichten und Begegnungen. Immer wieder kehrt Rudiš in Wirtshäuser ein, deren Namen klingen wie ein Rundgang durch den Zoo: Zum Schwarzen Ochsen, Zum Nilpferd, Zu den zwei Katzen, Zum Hirschen und Zum Goldenen Tiger. Hier trifft er seine Freunde. Dann geht er weiter und begegnet auch denen, die schon von uns gegangen sind. Darunter Kafka, Hašek und Hrabal. Und dann trifft er auf einen einsamen Mann, der im Lokal Zum ausgeschossenen Auge mit einem Karpfen im großen Gurkenglas auf das Weihnachtswunder wartet. Auf seine Frau und auf das Christkind mit den Geschenken.

Moderation: Andreas Kalina und Anna-Elena Knerich (BR)

Eintritt frei

Anmeldung erforderlich unter: K.Klemm-Vollmer@apb-tutzing.de

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins und der Akademie für politische Bildung.

Mittwoch, 6. Dezember 2023

19.30 Uhr

Jaroslav Rudiš: Weihnachten in Prag

Lesung und Gespräch

Stadtbücherei Augsburg, Ernst-Reuter-Platz 1, Augsburg

Jaroslav Rudiš zieht in seiner Erzählung durch die Metropole an der Moldau, begleitet von Jaromír 99, der diese magische und tragikomische Wanderung durch das verschneite Prag illustriert hat.

Das Autoren-Duo erzählt vom Fluss und den vielen alten Brücken, vom Leben im Schatten des Hradschin, der größten Burganlage der Welt. Es schneit, und der Wind ist eisig kalt. Die Straßen sind wie leergefegt. Und doch sind sie voll von alten und neuen Geschichten und Begegnungen. Immer wieder kehrt Rudiš in Wirtshäuser ein, deren Namen klingen wie ein Rundgang durch den Zoo: Zum Schwarzen Ochsen, Zum Nilpferd, Zu den zwei Katzen, Zum Hirschen und Zum Goldenen Tiger. Hier trifft er seine Freunde. Dann geht er weiter und begegnet auch denen, die schon von uns gegangen sind. Darunter Kafka, Hašek und Hrabal. Und dann trifft er auf einen einsamen Mann, der im Lokal Zum ausgeschossenen Auge mit einem Karpfen im großen Gurkenglas auf das Weihnachtswunder wartet. Auf seine Frau und auf das Christkind mit den Geschenken.

Moderation: Sonja Hefele

Eintritt: 10 €

Anmeldung erforderlich unter: eveeno.com/Rudis-Augsburg

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins und der Deutsch-Tschechischen Gesellschaft Augsburg und Schwaben in Kooperation mit der Stadtbücherei Augsburg.

Donnerstag, 30. November 2023

19.00 Uhr

Dornröschenschlaf

Musik des 18. Jahrhunderts aus dem deutsch-böhmischen Kulturraum

Sudetendeusches Haus, Hochstraße 8, München

Viele Musiker, die im 18. Jahrhundert an den Fürstenhöfen des deutschsprachigen Raumes tätig war, stammten aus Böhmen. Mangels guter Perspektiven in der Heimat suchten die Künstler ihr Fortkommen etwa in Wien oder bei den renommierten Hofkapellen Dresdens, Potsdams, Berlins, Mannheims und Kölns. Dabei agierten sie, wie damals üblich, nicht nur als Instrumentalisten/Interpreten, sondern auch als Komponisten. Nur ein Bruchteil der von ihnen verfassten Werke ist heute bekannt und im Konzertleben präsent; zahlreiche für das Musikleben des 18. Jahrhunderts repräsentative Stücke halten in den Archiven einen Dornröschenschlaf. Das Ensemble Due Oratori widmet diesen böhmischen Komponisten ihr Konzert in historischer Aufführungspraxis.

Das Ensemble Due Oratori besteht aus Antje Becker (Flöte) und Ondřej Bernovský (Cembalo), die sich an der Musikhochschule in Utrecht kennen gelernt haben. Es folgten Konzerte u.a. im Rahmen des Festivals Resonanzen Wien, des Bayerisch-Böhmischen Barockfestivals, der Fringe Concerts des Oude Muziek Festival Utrecht und des BRQ Baroque Music Festival Vantaa (FIN). 2019 veröffentlichte das Ensemble seine erste CD Interlocution, zwei Jahre später die CD Interlocution II mit Werken böhmischer Komponisten, die durch das Kulturreferat für die böhmischen Länder gefördert wurde.

Mit Werken u. a. von Johann Ludwig Dussek (1760–1812), Carl Philipp Emanuel Bach, (1714–1788), Franz Xaver Duschek (1731–1799) und Friedrich Wilhelm Benda (1745–1814).

Eintritt frei, Spenden zugunsten des Netzwerks Gedankendach erbeten

Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen

Donnerstag, 30. November 2023

18.00 Uhr

Ein bisschen Magier bin ich schon ... Otfried Preußlers Erzählwelten

Ausstellungseröffnung

Isergebirgs-Museum, Bürgerplatz 1 (Gablonzer Haus), Kaufbeuren-Neugablonz

Otfried Preußler wurde 1923 in Reichenberg/Liberec geboren und zählt zu den bedeutendsten Kinder- und Jugendbuchautoren deutscher Sprache. Er ist weltweit bekannt, seine Bücher wurden in 55 Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Sie sind Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur.

Weniger bekannt ist, dass die meisten seiner Figuren und Erzählstoffe ihren Ursprung in seiner nordböhmischen Heimat und in deren Sagenwelt haben, von welcher der Autor von Jugend an geprägt wurde. Preußlers Bücher sind sozusagen eine Hommage an seine böhmische Heimat.

Die Ausstellung schildert Preußlers Biografie und zeigt anhand ausgewählter Werke, welche Faktoren vor allem in Kindheit und Jugend Einfluss auf sein schriftstellerisches Werk hatten.

Ausstellungsdauer: 1. Dezember 2023 bis 7. April 2024

Öffnungszeiten: Di–So 13–17 Uhr

Eintritt: 5 € (ermäßigt 4 bzw. 2 €)

Eine Veranstaltung des Sudetendeutschen Museums in Kooperation mit dem Adalbert Stifter Verein und dem Isergebirgs-Museum Neugablonz

Mittwoch, 29. November 2023

17.00 Uhr

Kulturelle Brücken in Europa. Adel aus Böhmen und Mähren nach 1945

Ausstellungseröffnung

Moravské zemské muzeum, Palais Dietrichstein - Zelný trh 295, Brünn/Brno, Tschechien

Die Ausstellung beleuchtet das Engagement des Adels aus den böhmischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel von Richard Belcredi, Johanna von Herzogenberg, Ferdinand Kinsky, Nikolaus Lobkowicz, Franz Schwarzenberg, Karl Schwarzenberg, Pater Angelus Waldstein-Wartenberg OSB, Daisy Waldstein-Wartenberg sowie der Familie Thun.

Viele Adelige, die vertrieben wurden oder vor den Kommunisten flohen, hielten den Kontakt mit der alten Heimat aufrecht und pflegten das Bewusstsein der gemeinsamen kulturellen Wurzeln. Damit schlugen sie nach 1945 Brücken über politische, nationale und gesellschaftliche Grenzen hinweg. Ihr Wirken war geprägt von Kultur, Menschlichkeit und christlichem Glauben. Dank ihrer familiären Verbindungen sowie ihrer Zugehörigkeit zu europäischen und christlichen Netzwerken und geleitet von einem ererbten Verantwortungsgefühl, trugen auch sie schließlich zur politischen Wende im Jahr 1989 bei.

Neben den Biografien und Aktivitäten einzelner Persönlichkeiten zeigt die Ausstellung die Hintergründe ihres Engagements, die sich aus der Einstellung des Adels zu Eigentum, Kulturerbe, Nation und dem christlichen Glauben ergeben.

Ausstellungsdauer: bis 7. April 2024

Öffnungszeiten: Mi–Fr 9–17 Uhr, Sa 10-17 Uhr, So 13-17 Uhr

Eintritt in die Ausstellung siehe www.mzm.cz/mista/oteviraci-doba-a-vstupne

In Kooperation mit dem Mährischen Landesmuseum Brünn.

Die Ausstellung des Adalbert Stifter Vereins entstand in Kooperation mit dem Institut zur Erforschung totalitärer Regime (Prag) und Post Bellum (Prag). Gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und das Bayerische Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Der Vortrag muss leider ausfallen und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt!

Donnerstag, 23. November 2023

19.00 Uhr

Publikum der Träume

Wissenschaftlicher Vortrag zur Versinnbildlichung seelischer Vorgänge im Kino

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Parallelen zwischen Kino und Traum sind in der Forschung häufig gezogen worden. Doch diese Parallelen finden sich schon zu Zeiten, bevor die Bilder laufen lernten: „Mechanisch-optische“ Vorführungen mit Guckkasten und Laterna Magica beflügelten die Fantasie von Literaten und Gelehrten seit Ende des 17. Jahrhunderts. Trotz Kritik und behördlicher Verbote zogen die magischen Kunststücke der charismatischen Gaukler zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an, die oft als „unvernünftige“ Kinder, als „müßige“ und „abergläubische“ Weiber verurteilt wurde. Die Entwicklung der „Kinematografie vor dem Film“ zur echten, vollwertigen Kunstgattung soll in dem Vortrag an einigen mehr oder weniger bekannten, teils völlig vergessenen Texten deutscher und tschechischer Schriftsteller zwischen Barock, Aufklärung und Romantik (Otto von Graben zum Stein, Christoph Martin Wieland, Friedrich Maximilian Klinger, Šebestián Hněvkovský, Karel Hynek Mácha) vorgestellt werden.

Der Otokar-Fischer-Preisträger Marek Vajchr ist Literaturkritiker, Redakteur der Zeitschrift „Revolver Revue“, Schriftsteller und Pädagoge an der Fakultät für Film und Fernsehen der Akademie der musischen Künste (FAMU) in Prag.

Moderation: Franziska Mayer

Eintritt: frei

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins

Dienstag, 21. November 2023

19.00 Uhr

Zwei Schlossbewohnerinnen mit Herz für das Volk

Literatur im Café

Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstr. 90, Düsseldorf

Beide Frauen stammten aus Mähren, heirateten sehr jung und begannen früh zu schreiben. Ebner-Eschenbach machte eine Ausbildung zur Uhrmacherin und verarbeitete das literarisch, während Stonawski, die sich als Schriftstellerin Maria Stona nannte, in einem Roman das Scheitern ihrer Ehe thematisierte. Beide schildern in Erzählungen und Novellen auch das Leben einfacher Menschen auf dem Lande, etwa in Ebner-Eschenbachs Dorf- und Schlossgeschichten und Stonas Dorfgestalten.

Die Veranstaltungsreihe „Literatur im Café“ erinnert an Vertreter der deutschen Literatur aus den böhmischen Ländern, an Schriftstellerinnen und Schriftsteller, deren Namen noch bekannt sind, aber auch solche, die weniger bekannt oder in Vergessenheit geraten sind.

Aspekte aus Leben und Werk werden in Kurzvorträgen und Lesungen vermittelt.

Textauswahl und -zusammenstellung: Anna Knechtel

Eintritt frei

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus

Montag, 20. November 2023

18.00 Uhr

Böhmerwald von fern und nah III

Lesung und Gespräch mit den Stifter-Stipendiaten

Südböhmische Wissenschaftliche Bibliothek (Jihočeská vědecká knihovna), Lidická 1, Budweis/České Budějovice

Sie stellen im Laufe des Abends ihr bisheriges Schaffen sowie Texte vor, die in Oberplan entstanden sind. Welche Wirkung übten dieser Ort, an dem sich über Jahrhunderte tschechische und deutsche Kultur begegneten, und die zauberhafte Landschaft und Atmosphäre des Böhmerwalds auf ihr Schreiben aus? Hat ihre Begegnung sie selbst und ihr Verständnis von Deutschland und Tschechien irgendwie beeinflusst?

Die Veranstaltung wird gedolmetscht.

Eintritt frei

Mit freundlicher Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei.

Veranstalter: Adalbert Stifter Verein, Adalbert Stifter-Geburtshaus – Regionalmuseum Krumau und Tschechisches Literaturzentrum in der Mährischen Landesbibliothek.

Sonntag, 19. November 2023

18.00 Uhr

Von Prag nach Bad Tölz

Faszinierende Klaviermusik von Hans Winterberg

Kurhaus, Ludwigstr. 25, Bad Tölz

Der 1901 in Prag geborene Komponist und Pianist Hanuš/Hans Winterberg fand seine letzte Ruhestätte 1991 in Bad Tölz. Das faszinierende Œuvre dieses Schülers von Alexander von Zemlinsky, der in den 1930er Jahren zur musikalischen Elite der tschechischen Republik gehörte und aufgrund seiner jüdischen Abstammung ins KZ Theresienstadt deportiert wurde, wird erst seit Kurzem wiederentdeckt. Eine Vorreiterrolle bei dieser Winterberg-Renaissance spielt der international renommierte englische Pianist Jonathan Powell, der 2021 mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde. Er stellt im Tölzer Konzert Winterbergs pianistisches Œuvre in den Kontext bedeutender tschechischer Klaviermusik des 19. und 20. Jahrhunderts von Antonín Dvořák bis Josef Suk und Leoš Janáček.

Im ersten Teil des Konzerts findet eine hochkarätig besetzte Diskussionsrunde statt, die sich mit Winterbergs Biografie, Schaffen und der Wiederentdeckung seines Nachlasses vor allem auch vor dem Hintergrund der zeitgeschichtlichen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt.

Moderation: Bernhard Neuhoff, BR Klassik

Diskussionsteilnehmer:

Peter Kreitmeir (Enkel von Hans Winterberg), Frank Harders-Wuthenow (Verlag Boosey & Hawkes, Berlin), Lubomír Spurný (Masaryk-Universität Brünn), Michael Haas (Exilarte, Wien), Peter Brod (Journalist, London – München – Prag)

Eintritt 19 Euro

Eine Veranstaltung von: Sing- und Musikschule Bad Tölz, Peter Puskas, Bayerischer Rundfunk, Tschechisches Zentrum München, Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein

Donnerstag, 16. November 2023

19.00 Uhr

Tschechien erlesen: Nela Rywiková - Kinder der Wut

Deutsch-tschechische Familiengeschichten

Philologicum, Ludwigstraße 25, München

Auf einem heruntergekommenen Bahngelände finden zwei Jungen eine Leiche, die wie eine Jagdtrophäe präpariert worden ist. Die Ermittlungen der Polizei führen sowohl in hohe politische Kreise und in die Geschäftswelt als auch zu Prostituierten und in zerrüttete Familien. Der Verdacht fällt bald auf Erik, einen alten Sonderling, der mit seinen merkwürdigen Kumpanen in Kneipen herumlungert und sich mit der Präparation von toten Tieren ein Zubrot verdient. Doch der Ermittler Adam Vejnar und seine Chefin Zuzana Turková haben da ihre Zweifel …

Gekonnt verbindet die Autorin einen Mordfall in der Gegenwart mit einer deutsch-jüdischen Familiengeschichte, die viele Jahrzehnte zurückliegt. Dabei zeigt sie, wie leicht ein Mensch Opfer von Wut, Geschichte und einer verdrängten Vergangenheit werden kann.

Der Roman, erschienen 2023 im Mitteldeutschen Verlag, wurde von Christina Frankenberg ins Deutsche übersetzt.

Moderation: Christina Frankenberg

Eintritt frei

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins, des Deutschen Kulturforums östliches Europa, des Instituts für slavische Philologie an der LMU München und des Tschechischen Zentrums München.

Mittwoch, 8. November 2023

16.00 und 19.00 Uhr (zwei Veranstaltungen)

Otfried Preußler zum 100. Geburtstag

Literatur im Café

Beide Veranstaltungen im Adalbert Stifter Saal im Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Schon während seiner Kinderjahre im nordböhmischen Reichenberg/Liberec ließ sich Preußler, angeregt von Vater Josef und Großmutter Dora, von Sagen, Märchen und Abenteuergeschichten verzaubern. Nach den Erfahrungen von Krieg und fünfjähriger Gefangenschaft in sowjetischen Kriegsgefangenenlagern gelangte er nach Deutschland, wo er seine Angehörigen wiederfand und eine Familie gründete. Als Lehrer entdeckte er sein Talent, Kinder anzusprechen und ihre Sorgen und Freuden zu teilen.

In der Veranstaltung werden sein Lebensweg und seine wichtigsten Kinderbücher vorgestellt. Ein Schwerpunkt ist Krabat gewidmet, dieser Geschichte für ältere Kinder und Erwachsene, in der er sich Klarheit über seine eigene Faszination durch „schwarze Magie“ verschaffte. Nicht fehlen wird auch ein Blick auf seinen einzigen Roman für Erwachsene Die Flucht nach Ägypten – Königlich böhmischer Teil, in dem er in altertümlicher Sprache den Lebensraum seiner Kindheit und Jugend vor dem Hintergrund des Fluchtmotivs der Heiligen Familie lebendig werden lässt.

Vor der Nachmittagsveranstaltung können ab 15:45 Uhr Kaffee und Kuchen erworben werden.

Nach der Abendveranstaltung gibt es einen kleinen Getränkeausschank.

Mit Anna Knechtel (Textauswahl und -zusammenstellung) und Florian Kreis, Augsburg

Anmeldung unter: sekretariat@stifterverein.de

Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Ein bisschen Magier bin ich schon … Otfried Preußlers Erzählwelten“.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Sudetendeutschen Museum

Samstag, 28. Oktober 2023

14.30 Uhr

Mein Weg zu unseren Deutschen

Buchpräsentation

Hotel Post, Herrenstraße 10, Bad Kötzting

„Unsere Deutschen“ werden die Sudetendeutschen von den Tschechen genannt. Lange lebten beide Volksgruppen in Böhmen friedlich zusammen. Nazi-Terror, Vertreibung und kommunistische Ideologie beendeten dieses Zusammenleben gewaltsam. Der Kommunismus dämonisierte fortan alle Sudetendeutschen pauschal als Revanchisten, auf sudetendeutscher Seite blieb man oft auf das eigene Leid fokussiert.

Welche persönlichen Erfahrungen verbinden tschechische Schriftsteller, Künstler und Intellektuelle mit ihren einstigen Landsleuten, aber auch mit den Deutschen generell? Während einer zwischen 2016 und 2018 in München durchgeführten Vortragsreihe erzählten zehn bekannte Autorinnen und Autoren von ihren Erlebnissen und Wahrnehmungen und setzen sich auch mit der Vertreibung der Sudetendeutschen ab 1945 auseinander.

Wolfgang Schwarz, Kulturreferent für die böhmischen Länder, stellt einige Beiträge der Mitwirkenden vor, unter ihnen etwa Radka Denemarková, Tomáš Kafka, Jiří Padevět, Lída Rakušanová, Jaroslav Rudiš, Erik Tabery, Kateřina Tučková und Milan Uhde.

Veranstalter: Ackermann-Gemeinde Bad Kötzting in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder

Samstag, 28. Oktober 2023

15.00 bis 16.30 Uhr

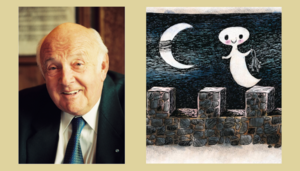

Das kleine Gespenst lädt ein

Kinderführung an Halloween

Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München

Hexen, Zauberer, der Berggeist Rübezahl und natürlich das kleine Gespenst – die Charaktere aus Otfried Preußlers Kinderbüchern wären als Gäste auf einer Halloween-Party gern gesehen! Wir begeben uns auf eine schaurig-schöne Tour durch die Ausstellung, treffen auf spannende Geschichten und gruselige Sagengestalten und finden heraus, ob die geheimnisvolle weiße Frau auch im Museum spukt … Gern dürft ihr verkleidet kommen!

Anmeldung bis 25.10.2023 erbeten unter: anmeldung@sudetendeutsches-museum.de

Abbildung: © Sudetendeutsches Museum/Foto: R. Paleczek

Veranstalter: Sudetendeutsches Museum in Kooperation mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Kulturreferat für die böhmischen Länder

Donnerstag, 26. Oktober 2023

19.00 Uhr

Krabat und Das Märchen von Hans und Marie

Filmvorführung

Filmmuseum München, St.-Jakobs-Platz 1, München

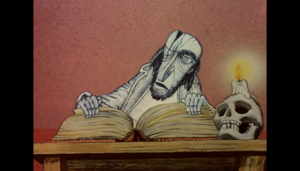

Čarodějův učeň (R.: Karel Zeman, CZ, 1977, 72 min, OmU) ist eine fesselnde Geschichte um einen faustischen Pakt mit dem Bösen, finstere Wälder, drohenden Tod, jahrelange Sehnsucht nach Erlösung und die Kraft der Liebe. „Die vielseitige Technik des Zeichentrickfilms ermöglicht eine ideale Umsetzung des märchenhaften Stoffes. Vor farbigem Hintergrund bewegen sich die gezeichneten Figuren, zum Teil wird auch Realfilm einbezogen, um Elemente wie Wasser, Rauch, Flammen darzustellen“, schrieb Christel Strobel dazu.

In Pohádka o Honzíkovi a Mařence (R.: Karel Zeman, CZ 1980, 67 min, OmU) wird Hans auf allen seinen Wegen von drei kleinen Kobolden begleitet: Einer ist ein guter Geist, einer ein böser, und der dritte ist ein Schelm. Als Hans sich in eine Elfe verliebt, lässt er sich auf einen Pakt mit dem Bösen ein. Der Film besticht mit schönen Malereien und verträumten Landschaften und erzählt auf ebenso berührende wie faszinierende Weise von zwei Liebenden, die nicht zueinanderfinden.

Eintritt 4 €

Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Ein bisschen Magier bin ich schon … Otfried Preußlers Erzählwelten“.

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins und des Filmmuseums München, in Kooperation mit dem Karel-Zeman-Museum in Prag und dem tschechischen Nationalen Filmarchiv.

Samstag, 21. Oktober 2023

15.00 und 18.00 Uhr

Die kleine Hexe – Der Räuber Hotzenplotz

Figurentheater

Adalbert-Stifter-Saal, Hochstraße 8, München

Die Puppenspielkompanie Handmaids Berlin um Sabine Mittelhammer gratuliert Otfried Preußler gleich doppelt zum Geburtstag: mit Die kleine Hexe um 15 Uhr und Der Räuber Hotzenplotz um 18 Uhr.

Die kleine Hexe hat Ärger! Mit ihren noch zu jungen 127 Jahren wird sie von der Muhme Rumpumpel auf dem Blocksberg beim Mittanzen erwischt. Im nächsten Jahr darf sie nur dann bei der Walpurgisnacht dabei sein, wenn sie bis dahin eine gute Hexe geworden ist … Ob sie die schwierige Prüfung bestehen wird?

Der Räuber Hotzenplotz hat sich Großmutters Kaffeemühle eingeheimst! Doch da hat er die Rechnung ohne Kasperl, Seppl und die entschlossene alte Frau gemacht: Die Mühle muss zurück! Gemeinsam begegnen sie dabei dem bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann, einer verzauberten Froschfee und einem Unsichtbarkraut …

Ab vier Jahren. Eintritt: jeweils 5 Euro/Person, Kombiticket für beide Vorführungen 8 Euro

Vorreservierungen unter: sekretariat@stifterverein.de

Aktuell: Vorreservierungen für die Kleine Hexe sind auf Grund großer Nachfrage leider nicht mehr möglich. Es gibt noch einige Restkarten an der Kasse ab 14 Uhr. Für den Räuber Hotzenplotz sind noch Vorreservierungen bis Freitag, 20.10. um 12 Uhr möglich.

Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Ein bisschen Magier bin ich schon … Otfried Preußlers Erzählwelten“

Alle Aufführungsrechte beim Verlag für Kindertheater Uwe Weitendorf

Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder. Gefördert durch die Bayerische Staatskanzlei.

20.–21. Oktober 2023

Fr–Sa 9.00–18.00 Uhr

Otfried Preußler (1923–2013): zu Hause in vielen Welten

Tagung

Krajská vědecká knihovna v Liberci/Wissenschaftliche Regionalbibliothek Reichenberg, Rumjancevova 1362/1, Liberec

Otfried Preußler wurde am 20. Oktober 1923 in Reichenberg geboren. Nach schriftstellerischen Anfängen in seiner Jugend (Erntelager Geyer, 1944) hatte Preußler 1956 seinen ersten großen Bucherfolg mit Der kleine Wassermann, basierend auf Sagen seiner böhmischen Heimatregion (Deutscher Jugendbuchpreis). Im Jahr darauf folgte Die kleine Hexe, 1962 der von bayerischen Motiven inspirierte Räuber Hotzenplotz (zwei weitere Teile kamen 1969 und 1973 heraus). Eine sorbische Sage verarbeitete der Autor in seinem Buch über den Zauberlehrling Krabat, für das er erneut den Deutschen Jugendbuchpreis erhielt. Zahlreiche Adaptionen seiner Bücher in Hörspielen, Puppentheater und Verfilmungen (u.a. 1974 Der Räuber Hotzenplotz, 1977 Čarodějův učeň/Krabat, 2008 Krabat, 2018 Die kleine Hexe, zuletzt 2022 Der Räuber Hotzenplotz) zeugen von seiner Stellung in der Kinder- und Jugendliteratur.

Das detaillierte Programm finden Sie hier.

Die Tagung ist zweisprachig (tschechisch/deutsch) und wird simultan übersetzt. Sie schließt unmittelbar an die Konferenz über Kinder- und Jugendliteratur für tschechische Bibliothekare und Pädagogen an, die mit einem Schwerpunkt auf Otfried Preußler vom 18. bis 19. Oktober am selben Ort stattfindet: https://www.kvkli.cz/akce/id:61264/konference-soucasnost-literatury-pro-deti-a-mladez-2023

Den Flyer für beide Veranstaltungen und das öffentliche Begleitprogramm können Sie hier herunterladen.

Konzeption und Organisation: Dr. Franziska Mayer (mayer@stifterverein.de), Dr. Václav Petrbok (petrbok@ucl.cas.cz) in Zusammenarbeit mit Táňa Kuželková (kuzelkova@kvkli.cz)

Eintritt frei

Ein Zimmerkontingent für angemeldete Besucher ist noch bis 15. August 2023 unter dem Kennwort „Preußler“ reserviert:

Hotel Liberec

Tel.: +420 482 710 028

E-Mail: recepce@hotel-liberec.cz

Web: hotel-liberec.eu

Anmeldung bis 11. Oktober 2023 per Mail an: sekretariat@stifterverein.de

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins München, der Wissenschaftlichen Bibliothek Reichenberg, der Pädagogischen Fakultät der Karls-Universität Prag, des Instituts für tschechische Literatur der tschechischen Akademie der Wissenschaften Prag, in Kooperation mit der Technischen Universität Reichenberg

Donnerstag, 19. Oktober 2023

19.00 Uhr

Karel Zeman: Čarodějův učeň/Krabat

Filmvorführung und Podiumsgespäch

Krajská vědecká knihovna v Liberci/Wissenschaftliche Regionalbibliothek Reichenberg, Rumjancevova 1362/1, Liberec

Am Vorabend der internationalen Tagung über mediale und transkulturelle Kontexte in Leben und Werk des vor 100 Jahren in Reichenberg/Liberec geborenen Kinder- und Jugendbuchautors wird der berühmte Animationsfilm von Karel Zeman aus dem Jahr 1977 nach Otfried Preußlers Roman über einen Zauberlehrling und die Macht schwarzer und weißer Magie gezeigt. Im anschließenden Gespräch berichtet der Übersetzer Radovan Charvát über seine Erfahrungen mit dem Text und seine Begegnungen mit dem Autor.

Der Film wird im Original mit Untertiteln gezeigt, das Gespräch simultan übersetzt.

Eintritt frei

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins München, der Wissenschaftlichen Bibliothek Reichenberg, der Pädagogischen Fakultät der Karls-Universität Prag, des Instituts für tschechische Literatur der tschechischen Akademie der Wissenschaften Prag, in Kooperation mit der Technischen Universität Reichenberg und dem Karel-Zeman-Museum in Prag.

18. Oktober - 30. November 2023

Ein bisschen Magier bin ich schon ... Otfried Preußlers Erzählwelten

Galerie Johann, Palác Liebieg, U Tiskárny 81/1, Liberec

Otfried Preußler wurde 1923 in Reichenberg/Liberec geboren und zählt zu den bedeutendsten Kinder- und Jugendbuchautoren deutscher Sprache. Er ist weltweit bekannt, seine Bücher wurden in 55 Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Sie sind Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur.

Weniger bekannt ist, dass die meisten seiner Figuren und Erzählstoffe ihren Ursprung in seiner nordböhmischen Heimat und in deren Sagenwelt haben, von welcher der Autor von Jugend an geprägt wurde. Preußlers Bücher sind sozusagen eine Hommage an seine böhmische Heimat.

Die Ausstellung schildert Preußlers Biografie und zeigt anhand ausgewählter Werke, welche Faktoren vor allem in Kindheit und Jugend Einfluss auf sein schriftstellerisches Werk hatten.

Öffnungszeiten: Di–So 10–17 Uhr

Eine Veranstaltung des Sudetendeutschen Museums in Kooperation mit dem Adalbert Stifter Verein und dem Isergebirgs-Museum Neugablonz

Mittwoch, 18. Oktober 2023

20.00 Uhr

Deutsch-tschechische Familiengeschichten: Jan Štifter – Kathy

Brecht-Haus, Chausseestraße 125, Berlin

In seinem bewegenden literarischen Debut Kathy (2014) greift Jan Štifter das Schicksal seiner Großmutter auf, einer Tschechin, die wegen ihrer Ehe mit einem Deutschen nach 1945 plötzlich selbst als Deutsche gilt. Zwischen der Sorge um ihre vier Kinder, der Angst vor russischen Soldaten und einigen Mitbürgern und der Unsicherheit über das Schicksal ihres Mannes, der in der Wehrmacht dient, versucht Kathy, die Welt um sich zu verstehen – und in ihrer Heimat zu bleiben.

Jan Štifter wurde 1984 in Budweis/České Budějovice geboren, wo er bis heute lebt und als Schriftsteller, Journalist und Organisator von Kulturveranstaltungen arbeitet. Seine Erzählungen und Romane sind der Stadt bzw. der südböhmischen Region verhaftet, inspiriert durch die Geschichte der Orte, Häuser und Menschen, die dort gelebt haben und leben. Sein Roman Sběratel sněhu (Der Schneesammler, 2018) bekam den Preis Česká kniha [Tschechisches Buch]. Zuletzt erschien die Romanchronik Paví hody (Pfauenschmaus, 2022).

Übersetzung ins Deutsche: Emily Wirth

Moderation: Christina Frankenberg (Tschechisches Zentrum)

Eintritt: 6/4 €

Die Veranstaltung wird aufgenommen und später auf YouTube veröffentlicht.

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins, des Deutschen Kulturforums östliches Europa und des Tschechischen Zentrums Berlin.

Samstag, 14. Oktober 2023

ab 19 Uhr

Zwölfe hat’s geschlagen ... und andere Geschichten von Otfried Preußler

Die Lange Nacht der Münchner Museen

Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, und Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München

Der weltbekannte Kinderbuchautor Otfried Preußler wurde vor 100 Jahren im nordböhmischen Reichenberg/Liberec geboren. Schon in seiner Kindheit ließ er sich von Sagen, Märchen und Abenteuergeschichten verzaubern.

Katja Amberger, Thomas Birnstiel, Susanne Schroeder und Robert Spitz bringen an diesem Abend einige davon zu Gehör. Sie führen die Besucherinnen und Besucher auf verschlungenen Wegen an unbekannte Orte im Sudetendeutschen Haus sowie im Haus des Deutschen Ostens und lesen unheimliche und unerklärliche Begebenheiten, die Otfried Preußler aufgeschrieben hat.

Die Lesungen werden in 6 Touren im Abstand von 1 Stunde angeboten. Die erste Tour beginnt um 19 Uhr, die letzte, wenn’s zwölfe schlägt, also um 0 Uhr.

Die Tour dauert 50–60 Minuten. Pro Rundgang können bis zu 18 Personen teilnehmen.

Startpunkt: Foyer des Sudetendeutschen Hauses, Hochstr. 8, 81669 München (S-Bahn Rosenheimer Platz), Endpunkt: Gaststätte des HDO, Am Lilienberg 5.

Die Anmeldung erfolgt am Startpunkt ab 18.30 Uhr für die gewünschte Tour, so lange Plätze vorhanden sind. Eine telefonische Reservierung ist nicht möglich.

Eintritt: 20 Euro (Lange-Nacht-Ticket)

Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Ein bisschen Magier bin ich schon … Otfried Preußlers Erzählwelten“.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Haus des Deutschen Ostens

Samstag, 7. Oktober 2023

19.00 Uhr

Liedfabrik – Písňozávod

Deutsch-tschechisches Kabarett

Kleine Bühne der Pasinger Fabrik, August-Exter-Str. 1 , München

Zitternde Nebelschwaden ziehen durch den schallenden Raum, Jodelgesang vermischt sich mit Balladen, philosophischer Punk und archaischer Einkaufskeltengesang lassen Beine und Herzen zucken. In ihrem wilden zweisprachigen Singspiel suchen Das Thema – To téma mit den Musikern von Jodelix die Wurzeln böhmischer und deutscher Klänge in uns selbst und der Welt um uns – eine musikalische Spurensuche im Heute und in der Vergangenheit.

Das 1. deutsch-tschechische Kabarett Das Thema / To téma wurde 2018 in Prag gegründet. Der Impuls dafür war die deutsch-tschechische Doppelidentität seiner Mitglieder. Das Ensemble spielt mit deutsch-tschechischen Sprach- und Kulturbarrieren mit viel Witz, Selbstironie, aber auch Ernsthaftigkeit. In München präsentierte das Ensemble bereits die Programme „Gefühl und Cit“ und „Das Thema: Erika Mann?“

Das Thema / To téma & Jodelix sind:

Roman Horák – Stimme, Texte, Akkordeon

Philipp Schenker – Stimme, Texte, Ukulele

Marketa Richter – Stimme, Texte, Xylophon

Šimon Janák/Eva Přivozníková – Tuba und andere Blastechnik

Matouš Holada/Jakub Sedláček – Bass und Präzision

Eintritt: 10 Euro (Abendkasse), Vorverkauf hier:

https://www.muenchenticket.de/tickets/performances/e908teyy2nt8/Liedfabrik-Pisnozavod

Nutzung des Kulturpasses: https://storefront.prod.kulturpass.de/product/mp-02955821/details

Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit der Pasinger Fabrik und dem Tschechischen Zentrum München

Donnerstag, 5. Oktober 2023

19.00 Uhr

Der Kaiser reist inkognito. Joseph II. und das Europa der Aufklärung

Buchvorstellung und Gespräch

Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München

Die Autorin und Filmemacherin Monika Czernin schildert in ihrem Buch Joseph II. als einen ungewöhnlichen Herrscher im Europa der Aufklärung, der seiner Zeit in vielem voraus war.

Ende des 18. Jahrhunderts geraten die europäischen Monarchien ins Wanken. Der Sohn Maria Theresias, Kaiser Joseph II., erkennt den Reformbedarf und greift begierig die Ideen der Aufklärung auf. Ohne Pomp und großes Gefolge – inkognito – bereist er sein riesiges Reich. Mit eigenen Augen sieht er, wie seine Untertanen leben, unter Frondiensten leiden, hungern. Er trifft einfache Menschen ebenso wie Fürsten und Könige, besucht Krankenhäuser und Fabriken, immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen für den Aufbau seines modernen Staates. Bei seiner Schwester in Versailles sieht er die Französische Revolution heraufziehen. Am Ende hat Joseph II. ein Viertel seiner Regierungszeit unterwegs verbracht.

Monika Czernin, 1965 in Klagenfurt geboren, studierte Pädagogik, Politikwissenschaften, Philosophie und Publizistik in Wien und arbeitete schon während ihres Studiums für den österreichischen Rundfunk (Radio), später für das ORF-Fernsehen, unter anderem im ORF-Büro in Berlin. Anschließend war sie als Kulturredakteurin bei der österreichischen Tageszeitung die „Presse“ tätig. Seit 1996 lebt sie als freie Autorin und Filmemacherin am Starnberger See.

Eintritt frei

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Haus des Deutschen Ostens und dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas

Mittwoch, 4. Oktober 2023

19.30 Uhr

Mensch, Natur und ihre Katastrophen

Historische Fotografien aus Böhmen (Ausstellungseröffnung)

Wallfahrtsmuseum, Marktplatz 10, Neukirchen b. Hl. Blut

Naturkatastrophen steht und stand der Mensch oft machtlos gegenüber. Häufig hat er sie jedoch mit verursacht: Hochwasser ist auch bedingt durch Überregulierung einst freilaufender Flüsse. Erdrutsche sind Folgen extremer Niederschläge, die – ebenso wie Stürme oder Windhosen – durch den Klimawandel zunehmen. Luftverschmutzung schädigt seit vielen Jahrzehnten Wälder und Ackerböden.

Die Ausstellung mit historischen Fotografien aus der Sammlung Scheufler thematisiert Naturkatastrophen in den böhmischen Ländern. Fast alle Aufnahmen stammen aus der Zeit der k. u. k. Monarchie im Zeitraum 1870–1918. Renommierte Fotografen ihrer Zeit wie Rudolf Bruner-Dvořák oder František Krátký fingen die Folgen der Kraft von Wind, Wasser oder Feuer in verschiedenen böhmischen Regionen ein. Die durch Hochwasser 1890 partiell eingestürzte Prager Karlsbrücke ist ebenso zu sehen wie von Erdrutschen beschädigte Häuser im Riesengebirge oder vom Tagebau verursachte Schäden in Brüx/Most. Die Rolle des Menschen wird dabei kritisch gewürdigt, und es wird im Kontext des aktuellen Klimawandels zum Nachdenken angeregt.

Einführung: Wolfgang Schwarz

Ausstellungsdauer: 5.10.2023 bis 28.2.2024

Geöffnet: Di–Fr 9–12 und 13–17 Uhr, Sa−So 9−12 und 13−16 Uhr

Eintritt 4 €/3 € (Eintrittspreis Museum)

Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut

Donnerstag, 28. September 2023

19.00 Uhr

Ein Leben in Geschichten

Präsentation der neuen Otfried-Preußler-Biografie

Adalbert-Stifter-Saal, Hochstraße 8, München

Wussten Sie, dass Otfried Preußler eine Geschichte plante, in der die kleine Hexe auf den Räuber Hotzenplotz treffen sollte? Und dass Michael Ende gern bei Familie Preußler zu Besuch war? Immerhin hatten Preußler und Ende ein großes gemeinsames Interesse: Zauberei und Hexenkünste.

Nach intensiven Recherchen gibt Tilman Spreckelsen, Journalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, tiefe Einblicke in Leben und Werk des bekannten Kinderbuchautors. Er überrascht mit neuen Erkenntnissen, zeigt Ausschnitte aus dem Privatleben Otfried Preußlers und lässt die Entstehung der bekannten Klassiker lebendig werden. Die erste vollständige Biografie von Otfried Preußler liest sich ebenso informativ wie unterhaltsam.

Eintritt frei

Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Ein bisschen Magier bin ich schon … Otfried Preußlers Erzählwelten“.

Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder. Gefördert durch die Bayerische Staatskanzlei

Samstag, 23. September 2023

16.00 Uhr

Václav Havel – Europa als Aufgabe. Anregungen und Überlegungen des Dichters, Dramatikers und Staatsmannes Václav Havel zum Thema Europa

Ausstellungseröffnung

Galerie im Europahaus, Kolpingstr. 1, 94078 Freyung

Von seinen ersten Tagen im höchsten politischen Amt an wurden die „Rückkehr nach Europa“, die europäische Integration und die Stellung der Tschechoslowakei bzw. der Tschechischen Republik zu Hauptthemen, denen Präsident Václav Havel Hunderte von Treffen mit Bürgern, Politikern und Journalisten im In- und Ausland widmete. Seine Überlegungen betreffen die historische Bedeutung und die Zukunft der Europäischen Union, ihre Grenzen, die transatlantische Verbindung, das Verhältnis zur Russischen Föderation und die Garantie innerer und äußerer Sicherheit. Vor allem aber betonte er die Werteverankerung der Europäischen Union, den Sinn der Integration und die Identifikation der Europäerinnen und Europäer mit ihr.

Die Ausstellung greift Zitate Václav Havels auf und zeigt ihn in Fotos von Oldřich Škácha, Ondřej Němec und Karel Cudlín. Sie basiert auf dem gleichnamigen Sammelband, der 2016 von der Václav-Havel-Bibliothek herausgegeben wurde, und ist ein gemeinsames Projekt der Václav-Havel-Bibliothek und der Tschechischen Zentren.

Im Rahmen der Vernissage findet ein Zeitzeugengespräch mit dem deutsch-tschechischen Politiker und ehemaligen Berater Havels Milan Horáček (*30.10.1946) statt. Es moderiert Zuzana Jürgens.

Öffnungszeiten der Galerie: Mo & Do 14–18 Uhr; Fr 10–12 & 14–18 Uhr; So 16–17:30 Uhr; Sa 7.10.2023 9–13 Uhr

Eintritt frei

Eine Veranstaltung des Projektes Kulturmanagement Bayern-Böhmen (Europaregion Donau-Moldau e. V.) und von Europe Direct Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn in Zusammenarbeit mit dem Adalbert Stifter Verein, Bild&Bühne e. V. sowie dem Tschechischen Zentrum München

Montag, 18. September 2023

18.00 Uhr

Kulturelle Brücken in Europa. Adel aus Böhmen und Mähren nach 1945

Ausstellungseröffnung

Novoměstská radnice – Věž (Neustädter Rathaus – Turm), Karlovo náměstí 1, Praha

Die Ausstellung beleuchtet das Engagement des Adels aus den böhmischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel von Richard Belcredi, Johanna von Herzogenberg, Ferdinand Kinsky, Nikolaus Lobkowicz, Franz Schwarzenberg, Karl Schwarzenberg, Pater Angelus Waldstein-Wartenberg OSB, Daisy Waldstein-Wartenberg sowie der Familie Thun.

Viele Adelige, die vertrieben wurden oder vor den Kommunisten flohen, hielten den Kontakt mit der alten Heimat aufrecht und pflegten das Bewusstsein der gemeinsamen kulturellen Wurzeln. Damit schlugen sie nach 1945 Brücken über politische, nationale und gesellschaftliche Grenzen hinweg. Ihr Wirken war geprägt von Kultur, Menschlichkeit und christlichem Glauben. Dank ihrer familiären Verbindungen sowie ihrer Zugehörigkeit zu europäischen und christlichen Netzwerken und geleitet von einem ererbten Verantwortungsgefühl, trugen auch sie schließlich zur politischen Wende im Jahr 1989 bei.

Neben den Biografien und Aktivitäten einzelner Persönlichkeiten zeigt die Ausstellung die Hintergründe ihres Engagements, die sich aus der Einstellung des Adels zu Eigentum, Kulturerbe, Nation und dem christlichen Glauben ergeben.

Ausstellungsdauer: bis 19. November 2023

Öffnungszeiten: Di–So, 10–18 Uhr (Mittagspause 12–13 Uhr)

Eintritt in die Ausstellung: 60 Kč, ermäßigt 40 Kč, Familienpreis 130 Kč

Anmeldung zur Ausstellungseröffnung hier.

In Kooperation mit dem Neustädter Rathaus, Prag.

Die Ausstellung des Adalbert Stifter Vereins entstand in Kooperation mit dem Institut zur Erforschung totalitärer Regime (Prag) und Post Bellum (Prag). Gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und das Bayerische Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

16.–17. September 2023

ab 13.00 Uhr

Böhmerwaldseminar

Kulturhistorische grenzüberschreitende Tagung

Burg Strakonice (Rittersaal), Zámek 1, Strakonice

Das Böhmerwaldseminar versteht sich als grenzüberschreitendes Forum für aktuelle Themen, Projekte und Akteure der deutsch-tschechischen kulturhistorischen Beziehungen. 2023 widmet sich ein Themenblock historischen Naturkatastrophen in den böhmischen Ländern in der Fotografie und

Vorgestellt werden auch aktuelle Projekte an der Karlsuniversität Prag und von Paměť národa zur Aufarbeitung der Geschichte des Eisernen Vorhangs. Ein Rundgang durch das neu rekonstruierte Strakonitzer Museum bietet Eindruck in die Dudelsack-, Motorrad- und Fez-Produktion in der Region.

Südböhmisches Brauchtum mit Dudelsackmusik, Gesang und Tänzen präsentiert das Prácheňský soubor písní a tanců, das älteste noch existierende Folklor-Ensemble in Strakonice. Die Tagung findet unter der Schirmherrschaft und in Zusammenarbeit mit der Stadt Strakonice statt.

Tagungsgebühr: 100 € für deutsche bzw. 1 000 Kč für tschechische Teilnehmer (ohne Übernachtung 300 Kč). Für Studenten bis 26 Jahre gilt ein ermäßigter Beitrag (30 € für deutsche bzw. 300 Kč für tschechische Studenten).

Hier geht’s zum Flyer mit Teilnahmebedingungen.

Anmeldung bis 1. September 2023 erforderlich unter: sekretariat@stifterverein.de

Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit der Stadt Strakonice

Donnerstag, 7. September 2023

19.00 Uhr

Emil Viklický: Disturbing the peace

Jazz-Melodram zur Freiheitsphilosophie von Václav Havel

Dům u parku, Palackého 75, Olmütz

Im Rahmen der Tage des Europäischen Erbes und des Festivals Emil Viklický 75

Im Mittelpunkt des Librettos des Jazz-Melodrams Disturbing the peace (Úvahy o svobodě) stehen die Texte und Gedanken Václav Havels zur Freiheit (u. a. aus Moc bezmocných • Audience • O svobodě) sowie das Buch des amerikanischen Historikers Timothy Snyder Über Tyrannei. Zwanzig Lektionen für den Widerstand.

Das Melodram besteht aus drei Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit Snyders Einlassungen zum Thema Freiheit, der zweite präsentiert — verkürzt auf den Kern des Konflikts — Havels Spiel Audience. Sládek fordert Vaňek dabei auf, ihm als Gegenleistung für eine leichtere Arbeit in der Brauerei eine Verpflichtungserklärung der Staatssicherheit zu unterschreiben. Der dritte Teil enthält einen Auszug aus Havels Rede bei der Überreichung der Freiheitsmedaille in Frankfurt im Jahr 2009.

Emil Viklický (* 23. November 1948 in Olmütz) ist ein tschechischer Komponist und herausragender, international erfolgreicher Pianist des Modern Jazz. Er feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag.

Mitwirkende: Emil Viklický, Jazz Dock Orchestra, Jaromír Meduna, Tomáš Pavelka (künstlerischer Vortrag)

Eine Veranstaltung der Stadt Olmütz in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder

Donnerstag, 17. August 2023

19.00 Uhr

Der kleine gelbe Doppeldecker

Vortrag in der Reihe „Mein Weg zu unseren Deutschen“

Youtube-Premiere

„Unsere Deutschen“ werden die Sudetendeutschen von den Tschechen genannt. Viele Jahrhunderte lang lebten beide Volksgruppen in Böhmen friedlich zusammen. Nationalsozialistischer Terror, Vertreibung und kommunistische Ideologie beendeten dieses Zusammenleben gewaltsam. Der Kommunismus dämonisierte fortan alle Sudetendeutschen pauschal als Revanchisten, auf sudetendeutscher Seite blieb man oft auf das eigene Leid fokussiert. Seit der Samtenen Revolution 1989 hat sich das Verhältnis deutlich entkrampft. Wie blicken tschechische Schriftsteller, Intellektuelle, Journalisten etc. auf „ihre Deutschen“ bzw. die Deutschen im Allgemeinen?

Jindřich Mann, geb. 1948 in Prag, Autor und Filmemacher, ist ein Enkel Heinrich Manns. Seine Mutter Leonie war die einzige Tochter von Heinrich und Maria „Mimi“ Mann; Jindřichs Vater war der in der Tschechoslowakei erfolgreiche Schriftsteller Ludvík Aškenazy. 1968, nach der gewaltsamen Niederschlagung des „Prager Frühlings“, emigrierte Jindřich Mann mit seinen Eltern und dem jüngeren Bruder Ludvík nach Westeuropa. 1989 kehrte er wieder in seine Heimatstadt Prag zurück. 2007 veröffentlichte er den deutschsprachigen Band Prag, poste restante. Eine unbekannte Geschichte der Familie Mann. 2017 erschien der tschechischsprachige Novellen-Band Lední medvěd (Eisbär), im Jahr 2023 sein Roman Stříbrný kouzelník (Der silberne Zauberer).

Moderation: Wolfgang Schwarz

Ein Angebot des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum

Freitag, 4. August 2023

18.00 Uhr

Verblichen, aber nicht verschwunden. Eine Spurensuche im Böhmerwald

Vernissage zur Ausstellung

Centrum Hindle, nám. Míru 122, Domažlice

Im Oktober 2019 folgte eine Exkursion mit Studierenden der Universitäten Regensburg, Passau, Prag und Aussig/Ústí nad Labem den Spuren der ehemaligen deutschsprachigen Bevölkerung im Böhmerwald. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wählten jeweils eine der dabei entstandenen Fotografien aus und verfassten dazu einen Text. Die in deutscher und tschechischer Sprache sowie in digitaler Form vorliegende Ausstellung zeigt alte Friedhöfe, Kirchen, Reste verschwundener Orte und neu gegründete Museen und nimmt den Besucher mit in eine vergangene Welt.

Die Vernissage findet am Vorabend des Deutsch-Tschechischen Picknicks der Ackermann-Gemeinde statt.

Ausstellungsdauer: 5. August bis 29. Oktober 2023

Öffnungszeiten: Sonntag und Montag, 13–18 Uhr

Eintritt: 50 Kč

Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Verein Chodsko žije! und der Ackermann-Gemeinde

Dienstag, 1. August 2023

19.00 Uhr

Im Fokus: Klaus Holetschek

In der Reihe „Interviews zu Böhmen“

Youtube-Premiere

Die Eltern von Klaus Holetschek, derzeit amtierender bayerischer Gesundheitsminister, stammen aus Marienbad/Mariánské lázně im Egerland und aus Böhmisch Eisenstein/Železná Ruda im Böhmerwald. Während seiner politischen Laufbahn übernahm er Verantwortung auf verschiedenen politischen Ebenen (Bundestagsabgeordneter, Bürgermeister von Bad Wörishofen etc.), derzeit gehört er dem Bayerischen Landtag an. Insbesondere während der COVID-Pandemie und den dadurch bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens war er ein vielgefragter Gesprächsgast der Medien.

Das Gespräch thematisiert die deutschböhmische Herkunft seiner Eltern, den Umgang mit Identitäten und Bräuchen in seiner Familie sowie die mit der COVID-Pandemie verbundenen Herausforderungen für die grenzüberschreitenden bayerisch-tschechischen Beziehungen.

Moderation: Wolfgang Schwarz

Ein Angebot des Kulturreferats für die böhmischen Länder

Donnerstag, 27. Juli 2023

19.00 Uhr

Der Kaiser reist inkognito. Joseph II. und das Europa der Aufklärung

- VERSCHOBEN AUF DEN 5.10.2023

Buchvorstellung und Gespräch

Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München

Die Autorin und Filmemacherin Monika Czernin schildert in ihrem Buch Joseph II. als einen ungewöhnlichen Herrscher im Europa der Aufklärung, der seiner Zeit in vielem voraus war.

Ende des 18. Jahrhunderts geraten die europäischen Monarchien ins Wanken. Der Sohn Maria Theresias, Kaiser Joseph II., erkennt den Reformbedarf und greift begierig die Ideen der Aufklärung auf. Ohne Pomp und großes Gefolge – inkognito – bereist er sein riesiges Reich. Mit eigenen Augen sieht er, wie seine Untertanen leben, unter Frondiensten leiden, hungern. Er trifft einfache Menschen ebenso wie Fürsten und Könige, besucht Krankenhäuser und Fabriken, immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen für den Aufbau seines modernen Staates. Bei seiner Schwester in Versailles sieht er die Französische Revolution heraufziehen. Am Ende hat Joseph II. ein Viertel seiner Regierungszeit unterwegs verbracht.

Monika Czernin, 1965 in Klagenfurt geboren, studierte Pädagogik, Politikwissenschaften, Philosophie und Publizistik in Wien und arbeitete schon während ihres Studiums für den österreichischen Rundfunk (Radio), später für das ORF-Fernsehen, unter anderem im ORF-Büro in Berlin. Anschließend war sie als Kulturredakteurin bei der österreichischen Tageszeitung die „Presse“ tätig. Seit 1996 lebt sie als freie Autorin und Filmemacherin am Starnberger See.

Eintritt frei

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Haus des Deutschen Ostens und dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas

Donnerstag, 20. Juli 2023

19.00 Uhr

Ein bisschen Magier bin ich schon ... Otfried Preußlers Erzählwelten

Ausstellungseröffnung

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Otfried Preußler wurde 1923 in Reichenberg/Liberec geboren und zählt zu den bedeutendsten Kinder- und Jugendbuchautoren deutscher Sprache. Er ist weltweit bekannt, seine Bücher wurden in 55 Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Sie sind Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur.

Weniger bekannt ist, dass die meisten seiner Figuren und Erzählstoffe ihren Ursprung in seiner nordböhmischen Heimat und in deren Sagenwelt haben, von welcher der Autor von Jugend an geprägt wurde. Preußlers Bücher sind sozusagen eine Hommage an seine böhmische Heimat.

Die Ausstellung schildert Preußlers Biografie und zeigt anhand ausgewählter Werke, welche Faktoren vor allem in Kindheit und Jugend Einfluss auf sein schriftstellerisches Werk hatten.

Für eine bessere Planung bitten wir um eine Anmeldung unter: anmeldung@sudetendeutsches-museum.de oder Telefon: +49 89 480003-37

Ausstellung bis 12. November 2023

Öffnungszeiten: Di–So 10–18 Uhr

Eine Veranstaltung des Sudetendeutschen Museums in Kooperation mit dem Adalbert Stifter Verein und dem Isergebirgs-Museum Neugablonz

Dienstag, 18. Juli 2023

19.00 Uhr

Alma Rosé

Monodrama

Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München

Das Stück erzählt die Geschichte der Geigerin Alma Rosé, die auf den Bühnen der größten Konzertsäle Europas ihre Auftritte hatte. Ihre Mutter war die Schwester des Komponisten Gustav Mahler. Wegen ihrer jüdischen Herkunft kam Alma 1943 nach Auschwitz, wo sie Dirigentin des Frauen-Lagerorchesters wurde. Dort starb sie auf mysteriöse Weise im April 1944, wahrscheinlich, nach dem Verzehr vergifteter Lebensmittel.

Alma wird durch Sarah Haváčová verkörpert, die an zahlreichen Prager Theaterbühnen, u. a. im Nationaltheater, Ungelt, Pod Palmovkou oder Kalich spielte. Ihr Monolog wird ergänzt durch die Musik berühmter Komponisten, gespielt vom Womenʹs String Quartet. Es erklingen Werke von Fritz Kreisler, Johann Strauß, Antonín Dvořák, Franz Schubert, Johannes Brahms und Giacomo Puccini.

Mit Hana Dostálová Roušarová (Geige), Gabriela Kubátová (Geige) Dagmar Mašková (Viola) und Vladimíra Sanvito (Violoncello)

Produktion: Jonathan Livingston s.r.o.

Eintritt: 15 €

Eine Veranstaltung des Institutum Bohemicum der Ackermann-Gemeinde in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum München und dem Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein

Freitag, 7. Juli 2023

17.00 Uhr

Sommer auf der Terrasse

Sommerfest mit Lesungen

Sudetendeutsches Haus, Terrasse & Adalbert Stifter Saal, Hochstr. 8, München

75 Jahre alt ist der Adalbert Stifter Verein im vergangenen Jahr geworden. Aber aus guten Gründen wollen wir diesen Geburtstag erst in diesem Jahr gemeinsam mit Freunden und Bekannten offiziell begehen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir der langen Tradition des Vereins und seiner kulturellen Tätigkeit gedenken; aber weniger in Reden und Ansprachen, als beim Austausch von Erinnerungen im persönlichen Gespräch. In kurzen Intermezzi werden Mitglieder und Freunde des Vereins in zwei Leseblöcken einige Kostproben aus ihrem künstlerischen Schaffen vorstellen.

Neben der Gelegenheit zu anregenden Begegnungen bieten wir literarische Kostproben von Johanna Amthor, Harald Grill, Ursula Haas, Sophia Klink, Annelies Schwarz und weiteren Autorinnen und Autoren aus dem Kreis unserer Mitglieder sowie der Stifter-Stipendiaten und beschwingte Musik.

Fürs leibliche Wohl nach böhmischer Art ist ebenfalls gesorgt.

Eintritt frei

Anmeldung bis 30. Juni unter: eveeno.com/ASV-Sommerfest

Freitag, 23. Juni 2023

19.00 Uhr

Gespenstisches Böhmen

Szenische Lesung

Konzertsaal Laurentiuskirche/Kostel sv. Vavřince pod Petřínem, Hellichova 18, Prag

Szenische Lesung aus dem Buch „Strašidelné Čechy“ (Gespenstisches Böhmen; Revolver Revue 2021; Otokar-Fischer-Preis 2022), einer kommentierten Auswahledition der in mehrfach erweiterten mehrbändigen Auflagen erschienenen „Unterredungen von dem Reiche der Geister“ des schillernden preußischen Hofbeamten Otto von Graben zum Stein (1690 bis um 1756). Marek Vajchr übersetzte eine Auswahl aus der Erzählsammlung und kommentiert die Edition gelehrt und doch unterhaltsam, ergänzt mit einem fundierten Vorwort. Otto von Graben zum Stein, heute völlig vergessen, schildert farbenfroh populäre Lesestoffe, in großem Umfang auch aus Prag und Böhmen. Sein Buch begründete im 18. Jahrhundert das Genre der Geister- und Horrorliteratur und wurde vielfach rezipiert.

Mit Michal Kern, Kryštof Krhovják, Kajetán Písařovic und Tomáš Mitura.

Drehbuch und Regie: Ivana Uhlířová und Josefina Karlíková

Bühnenbild: Josefina Karlíková

Musik: Tomáš Hrubiš

Ivana Uhlířová (*1980) Theater- und Filmschauspielerin, Radiosprecherin und Theaterregisseurin. Ensemblemitglied der Städtischen Theater Prag. Ausgezeichnet mit dem Alfréd-Radok-Preis als Talent des Jahres 2006 und mit dem Preis der Jury in Angers als beste Schauspielerin im Kurzfilm Druhé dějství/Zweiter Akt (2008).

Josefina Karlíková (*1995), grafická designérka a divadelnice. Iniciátorka a aktérka divadelního souboru „Strop je nahoře, podlaha je dole“ (E. Ionesco: Plešatá zpěvačka /2015/, V. Sorokin: Dostojevskij-trip /2016/, A. Jarry: Ubu králem /2017/, Projevy z řad pracující inteligence /2020/). Držitelka několika ocenění v oblasti grafického designu (1. místo v kategorii katalogy, 2. místo v kategorii krásná literatura v soutěži Nejkrásnější české knihy 2021 ad.)

Michal Kern (*1979), divadelní a filmový herec. Spolupráce se soubory Městská divadla pražská, Studio Hrdinů, Divadlo Letí, Švandovo divadlo ad. Nositel Ceny České filmové kritiky za herecký výkon ve filmovém snímku Arvéd (2022).

Kryštof Krhovják (*1996), divadelní herec. Aktuální angažmá v Městských divadlech pražských, spolupracuje také se soubory Tygr v tísni a Divadlo D21. Nominace Ceny české divadelní kritiky v kategorii Talent roku (2021).

Tomáš Mitura (*1988), Maler, Illustrator, Grafiker und Musiker.

Kajetán Písařovic (*1982), Theater und Filmschauspieler und Moderator. Arbeit mit den divadelní a filmový herec a moderátor. Spolupráce se soubory Divadlo Neklid, Tygr v tísni, Divadelní spolek JEDL, Chemické divadlo ad.

Eintritt: 150 Kč

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Zeitschrift „Revolver Revue“

Donnerstag, 22. Juni 2023

19.00 Uhr

Prag 1939-1945 unter deutscher Besatzung - FÄLLT LEIDER AUS

Buchvorstellung und Gespräch

Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München

Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen 1939 wurde Prag Hauptstadt des Protektorats Böhmen und Mähren. So wurde Prag zum zentralen Ereignisort der nationalsozialistischen Besatzung wie auch des tschechoslowakischen Widerstandes (Heydrich-Attentat), viele historische Spuren sind bis heute sichtbar. Der Autor Jiří Padevět bietet erstmals ein umfangreiches, detailliertes und reich bebildertes Nachschlagewerk zur Moldaustadt während der deutschen Besatzung, also im Zeitraum von März 1939 bis Mai 1945. Das Buch ist topografisch gegliedert, der Aufbau richtet sich nach den heutigen Stadtteilen oder Verwaltungsbezirken Prags sowie dessen Randgebieten. Damit eignet es sich auch als Reiseführer für Geschichtsinteressierte.

Jiří Padevět, geboren 1966 in Prag, ist Autor und Verlagsdirektor (Academia) und konzentriert sich in seinen Büchern auf die Zeit der deutschen Besatzung sowie die unmittelbar nachfolgende Periode. Für sein nun auf Deutsch vorliegendes Buch „Prag 1939–1945 unter deutscher Besatzung“ (übersetzt von Kathrin Janka und erschienen im Mitteldeutschen Verlag 2020) erhielt er 2014 den tschechischen Literaturpreis Magnesia Litera (Buch des Jahres in der Kategorie Sachbuch).

Eintritt frei

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Haus des Deutschen Ostens

15.–18. Juni 2023

„Unsere Deutschen“

Exkursion nach Aussig und Umgebung

Die Exkursion führt an wichtige Orte der gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte. In Aussig/Ústí nad Labem wurde dazu 2021 die Ausstellung „Unsere Deutschen“ durch das Collegium Bohemicum fertig gestellt, in der die zentralen Aspekte des jahrhundertelangen deutsch-tschechischen Zusammenlebens in den böhmischen Ländern im Mittelpunkt stehen. Neben einer ausführlichen Führung durch die Ausstellung wird das Zisterzienserkloster Kloster Ossegg/Osek besucht, das im 19. Jahrhundert zu einem wichtigen Zentrum für Literatur und Wissenschaft Nordböhmens wurde.

Besichtigt wird auch das Schloss Eisenberg/Jezeří, das Ende des 18. Jahrhunderts seine kulturelle Blüte erlebte. Zu den prominenten Persönlichkeiten, die das Schloss besuchten, gehören Johann Wolfgang von Goethe, Ludwig van Beethoven, dessen „Eroica“ auf dem Schloss aufgeführt wurde, oder Christoph Willibald Gluck, dessen Vater hier als Forstmeister beim Fürsten angestellt war. Ein Unikum ist die 1975 um 841 Meter verschoben Maria-Himmelfahrtskirche in Brüx/Most, die ebenfalls besucht wird.

Ergänzt wird das Programm durch Gespräche mit Vertretern des Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee und des Kulturzentrums Řehlovice, zwei Institutionen, die sich dem deutsch-tschechischen Kulturaustausch intensiv widmen. Das genaue Programm und organisatorische Hinweise werden noch bekanntgegeben. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 30 begrenzt. Die Reise startet und endet in München und findet in Kooperation mit Krizek-Reisen Prag statt.

Hier geht´s zum Programm und zu Anmeldeinformationen.

Ein Angebot des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit der Ackermann-Gemeinde

Donnerstag, 15. Juni 2023

19.00 Uhr

Unter dem Steinernen Meer

Lesung und Gespräch

Café/Kavárna Lanna, Jiráskovo nábřeží 45, Budweis/České Budějovice

In seinem neuesten Roman schildert der Literaturhistoriker und Schriftsteller Peter Becher die unauflösbare Verstrickung von Freundschaft und Verrat, Triumph und Niederlage, Gewalt und Schwäche, welche die böhmische Geschichte des 20. Jahrhunderts so verhängnisvoll prägte.

Der Schauplatz: die Südböhmische Metropole Budweis. Die Akteure: der Arzt Karl Tomaschek und der Ingenieur Jan Hadrava, die trotz unterschiedlichem nationalen Hintergrund in der Zwischenkriegszeit befreundet waren. Der eine wurde vertrieben, der andere nach dem Prager Frühling mit Berufsverbot belegt. Ihre zufällige Begegnung nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Stifters Geburtsort Oberplan/Horní Planá weckt Erinnerungen und Emotionen.

Die Moderation des Gesprächs übernimmt Jan Štifter (Schrifstteller und Journalist), Lesung auf Tschechisch: Jiří Šesták (Schauspieler, Schriftsteller und Politiker).

Eintritt frei

In Kooperation mit dem Kulturmanagement Bayern-Böhmen, Europaregion Donau-Moldau

Freitag, 9. Juni 2023

19.00 Uhr

Die vertriebenen Kinder

Buchvorstellung im Rahmen des Comicfestivals München

Projektor, HP8 Gasteig, Hans-Preißinger-Str. 8, München

Wie erlebten Kinder das Ende des Zweiten Weltkriegs? Was konnten sie mitnehmen, und wie war der Abschied von ihrem Heimatort? Wie war ihre Ankunft im zerstörten Deutschland? Und wo fühlen sie sich heute zu Hause? Auf diese Fragen antworteten Zeitzeugen, die die Vertreibung aus der Tschechoslowakei nach 1945 als Kinder erlebt haben.

Aus zahlreichen Filmgesprächen hat der Dokumentarfilmer Jan Blažek (Post Bellum, Prag) fünf Lebensgeschichten ausgewählt und zusammen mit dem Schriftsteller Marek Toman und fünf tschechischen Comiczeichnern und -zeichnerinnen – Jakub Bachorík, Magdalena Rutová, Stanislav Setinský, Františka Loubat und Jindřich Janíček in die Graphic Novel Odsunuté děti (Vertriebene Kinder, 2020) verwandelt. Die deutsche Übersetzung kam 2023 im Verlag Balaena in der Übersetzung von Raija Hauck heraus.

Der Schriftsteller Marek Toman und die Zeichnerin Magdalena Rutová (angefragt) reden über die Entstehung der Graphic Novel und über Flucht und Vertreibung aus der Perspektive der Kinder. Moderation: Anna-Elena Knerich (BR).

Eintritt frei

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Balaena-Verlag und der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.

Samstag, 27. Mai 2023

16.30 Uhr

Otfried Preußler zum 100. Geburtstag

Literatur im Café

Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg

Der weltbekannte Kinderbuchautor Otfried Preußler wurde vor 100 Jahren geboren. Ein Anlass, ihn für sein immer noch aktuelles Werk zu ehren und einen Blick nicht nur auf seine Bücher, sondern auch auf seine Biografie zu werfen.

Schon während seiner Kinderjahre im nordböhmischen Reichenberg/Liberec ließ sich Preußler, angeregt von Vater Josef und Großmutter Dora, von Sagen, Märchen und Abenteuergeschichten verzaubern. Nach den Erfahrungen von Krieg und fünfjähriger Gefangenschaft im sowjetischen Zwangsarbeitslager Jelabuga gelangte er nach Deutschland, wo er seine Angehörigen wiederfand und eine eigene Familie gründete. Er wurde Lehrer und entdeckte beim Erzählen und Schreiben sein Talent, Kinder anzusprechen und ihre Sorgen und Freuden zu teilen.

In der Veranstaltung werden sein Lebensweg und seine wichtigsten Kinderbücher vorgestellt. Ein Schwerpunkt wird „Krabat“ gewidmet, dieser Geschichte für ältere Kinder und Erwachsene, mit der er sich über seine eigene Faszination durch „schwarze Magie“ Klarheit verschaffte. Nicht fehlen wird sein einziger Roman für Erwachsene „Die Flucht nach Ägypten – Königlich böhmischer Teil“, in dem er in altertümlicher Sprache den Lebensraum seiner Kindheit und Jugend vor dem Hintergrund des Fluchtmotivs der Heiligen Familie lebendig werden lässt.

Textzusammenstellung und Lesung: Anna Knechtel

Im Rahmen des Sudetendeutschen Tages in Regensburg

Samstag, 27. Mai 2023

14.30 Uhr

Entschieden für Verständigung

Junge Tschechen und die eigene Geschichte

Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg

Die deutsch-tschechischen Beziehungen erleben eine Zeit der Normalität; vor 1989 tabuisierte Themen wurden in den letzten Jahrzenten dank Literatur, Film und vielen bürgerlichen Initiativen vielfältig diskutiert. Was bedeutet diese Entwicklung für die weitere Arbeit der auf diesem Feld engagierten Akteure, wie blicken sie in die Zukunft, und wie arbeiten sie mit der jüngeren Generation?

Eine Podiumsdiskussion mit Veronika Kupková (Antikomplex) und Petr Kalousek (Meeting Brno).

Moderation: Blanka Návratová (Tschechisches Zentrum München)

Im Rahmen des Sudetendeutschen Tages in Regensburg

Eine Veranstaltung der Ackermann-Gemeinde und des Kulturreferats für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum München und dem Sudetendeutschen Priesterwerk

Samstag, 27. Mai 2023

14.30 Uhr

Die vertriebenen Kinder

Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg

Wie erlebten Kinder das Ende des Zweiten Weltkriegs? Was konnten sie mitnehmen, und wie war der Abschied von ihrem Heimatort? Wie war ihre Ankunft im zerstörten Deutschland? Und wo fühlen sie sich heute zu Hause? Auf diese Fragen antworteten Zeitzeugen, die die Vertreibung aus der Tschechoslowakei nach 1945 als Kinder erlebt haben.

Aus zahlreichen Filmgesprächen hat der Dokumentarfilmer Jan Blažek (Post Bellum, Prag) fünf Lebensgeschichten ausgewählt und zusammen mit dem Schriftsteller Marek Toman und fünf tschechischen Comiczeichnern und -zeichnerinnen – Jakub Bachorík, Magdalena Rutová, Stanislav Setinský, Františka Loubat und Jindřich Janíček in die Graphic Novel Odsunuté děti (Vertriebene Kinder, 2020) verwandelt. Die deutsche Übersetzung kam 2023 im Verlag Balaena in der Übersetzung von Raija Hauck heraus.

Jan Blažek stellt das Buch und das Oral-History-Projekt vor und spricht im Anschluss mit einigen der Zeitzeugen, deren Geschichten dem Band zugrunde liegen.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Balaena-Verlag und der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.

Mittwoch, 24. Mai 2023

19.00 Uhr

Otfried Preußler zum 100. Geburtstag

Literatur im Café

Stadtbücherei, Ernst-Reuter-Platz 1, Augsburg

Der weltbekannte Kinderbuchautor Otfried Preußler wurde vor 100 Jahren geboren. Ein Anlass, ihn für sein immer noch aktuelles Werk zu ehren und einen Blick nicht nur auf seine Bücher, sondern auch auf seine Biografie zu werfen.

Schon während seiner Kinderjahre im nordböhmischen Reichenberg/Liberec ließ sich Preußler, angeregt von Vater Josef und Großmutter Dora, von Sagen, Märchen und Abenteuergeschichten verzaubern. Nach den Erfahrungen von Krieg und fünfjähriger Gefangenschaft im sowjetischen Zwangsarbeitslager Jelabuga gelangte er nach Deutschland, wo er seine Angehörigen wiederfand und eine eigene Familie gründete. Er wurde Lehrer und entdeckte beim Erzählen und Schreiben sein Talent, Kinder anzusprechen und ihre Sorgen und Freuden zu teilen.

In der Veranstaltung werden sein Lebensweg und seine wichtigsten Kinderbücher vorgestellt. Ein Schwerpunkt wird „Krabat“ gewidmet, dieser Geschichte für ältere Kinder und Erwachsene, mit der er sich über seine eigene Faszination durch „schwarze Magie“ Klarheit verschaffte. Nicht fehlen wird sein einziger Roman für Erwachsene „Die Flucht nach Ägypten – Königlich böhmischer Teil“, in dem er in altertümlicher Sprache den Lebensraum seiner Kindheit und Jugend vor dem Hintergrund des Fluchtmotivs der Heiligen Familie lebendig werden lässt.

Textzusammenstellung und Lesung: Anna Knechtel

Moderation: Sonja Hefele

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins in Kooperation mit der Deutsch-Tschechischen Gesellschaft Augsburg und Schwaben

Donnerstag, 18. Mai 2023

18.00 Uhr

Karel Zeman: Čarodějův učeň

Filmvorführung und Diskussion

Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11, Prag

Karel Zemans Trickfilm über den Zauberlehrling Krabat ist an Otfried Preußlers gleichnamigen Roman von 1971 angelehnt. Der Film entstand 1977, noch vor der tschechischen Übersetzung. Wie es dennoch bereits so früh zu der Verfilmung kommen konnte, darüber spricht die Tochter des Regisseurs, Ludmila Zemanová, die selbst an dem Filmprojekt beteiligt war.

Das Werk erzählt in unverwechselbarem Stil die Geschichte des Jungen Krabat, der von einem sprechenden Raben in eine dunkle Mühle eingeladen wird. Der arme und hungrige Junge beschließt, hier sein Glück zu versuchen und das Müllerhandwerk zu erlernen. Doch nichts ist, wie es zunächst scheint. Der geheimnisvolle Rabe ist in Wirklichkeit ein grausamer Zauberer, der Krabat und die anderen Müllerburschen in die Geheimnisse der schwarzen Magie einweiht. Nach und nach werden die Lehrlinge immer besser darin, sich in verschiedene Tiere zu verwandeln und dunkle Rituale durchzuführen. Bei einem dieser Rituale lernt der Held ein schönes Mädchen kennen, in das er sich verliebt. Damit beginnt sein Weg aus dem Bann des Zauberers.

Im Gespräch mit dem Historiker und Leiter des Collegium Bohemicum in Aussig/Ústí nad Labem, Petr Koura, gibt Ludmila Zemanová Auskunft nicht nur über die Zusammenarbeit mit Otfried Preußler, sondern auch über die Arbeit am Film selbst. Die tschechische Übersetzung von Preußlers Krabat erschien erst 1996, übersetzt von Radovan Charvát, die zweite Auflage von 2013 wurde von Ludmila Zemanová illustriert.

In Kooperation mit dem Goethe-Institut Prag und dem Collegium Bohemicum.

Mittwoch, 17. Mai 2023

17.00 Uhr

Kulturelle Brücken in Europa. Adel aus Böhmen und Mähren nach 1945

Ausstellungseröffnung

Stadtmuseum/Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000, Aussig/Ústí nad Labem

Die Ausstellung beleuchtet das Engagement des Adels aus den böhmischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel von Richard Belcredi, Johanna von Herzogenberg, Ferdinand Kinsky, Nikolaus Lobkowicz, Franz Schwarzenberg, Karl Schwarzenberg, Pater Angelus Waldstein-Wartenberg OSB, Daisy Waldstein-Wartenberg sowie der Familie Thun.

Viele Adelige, die vertrieben wurden oder vor den Kommunisten flohen, hielten den Kontakt mit der alten Heimat aufrecht und pflegten das Bewusstsein der gemeinsamen kulturellen Wurzeln. Damit schlugen sie nach 1945 Brücken über politische, nationale und gesellschaftliche Grenzen hinweg. Ihr Wirken war geprägt von Kultur, Menschlichkeit und christlichem Glauben. Dank ihrer familiären Verbindungen sowie ihrer Zugehörigkeit zu europäischen und christlichen Netzwerken und geleitet von einem ererbten Verantwortungsgefühl, trugen auch sie schließlich zur politischen Wende im Jahr 1989 bei.

Neben den Biografien und Aktivitäten einzelner Persönlichkeiten zeigt die Ausstellung auch die Hintergründe ihres Engagements, die sich aus der Einstellung des Adels zu Eigentum, Kulturerbe, Nation und dem christlichen Glauben ergeben.

Im Anschluss Filmvorführung „Adel im Exil“ (D/CZ 2022, Drehbuch: Jan Blažek (Post Bellum), OmU 30 Minuten).

Informationen zum Begleitprogramm und Führungen unter www.muzeumusti.cz/vystavy

Ausstellungsdauer bis 27. August 2023

Öffnungszeiten: Di–So, 9–18 Uhr

Eintritt frei

In Kooperation mit dem Museum der Stadt Aussig/Ústí nad Labem

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Institut zur Erforschung totalitärer Regime (Prag) und Post Bellum (Prag) und wurde durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und das Bayerische Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Montag, 15. Mai 2023

20.00 Uhr

Tschechien erlesen.

Lesungen und Gespräch mit zwei Autorinen

Brecht-Haus, Chausseestraße 125, Berlin

In den letzten Jahren war das Zusammenleben von Deutschen und Tschechen im 20. Jahrhundert in Tschechien wiederholt ein großes Thema, in Kunst, Film und Literatur. Die Aufarbeitung der tabuisierten Wendepunkte des 20. Jahrhunderts, durch die dieses Zusammenleben in die Brüche ging, sind weit fortgeschritten. Nun konzentrieren sich Autorinnen und Autoren auf das Private und gehen auch in der eigenen Familiengeschichte auf Spurensuche. So etwa Alice Horáčková in ihrem Roman „Rozpůlený dům“ (Ein geteiltes Haus, 2022) und Veronika Jonášová in „Ada“ (2022). Beide Bücher stellen das Konzept einer einfachen – nationalen – Identität und die traditionelle Auslegung der Geschichte in Frage. Was hat die beiden Schriftstellerinnen motiviert, solch persönliche Texte zu schreiben? Wie verlief die Spurensuche in der eigenen Familie? Und was haben sie über sich selbst, aber auch über das Land, in dem sie leben, erfahren?

Alice Horáčková (geboren 1980) ist Journalistin und Schriftstellerin. Sie veröffentlichte eine Biografie über die Beatnik-Dichterin Vladimíra Čerepková (2014) und sprach in 7x ve vedlejší úloze (7x in der Nebenrolle, 2016) mit Geschwistern bekannter Persönlichkeiten wie Ivan M. Havel, Helena Landovská oder Jana Navrátilová. „Rozpůlený dům“ (Ein geteiltes Haus, 2022) ist ihr zweites belletristisches Buch, ein vielstimmiger Familienroman, in den sie Familiengeschichten, Erinnerungen und Archivdokumente einfließen lässt. Ein Roman, der die Lebenswelt eines Dorfes im Riesengebirge vor und in dem Zweiten Weltkrieg schildert und die Unzulänglichkeit nationaler Zuweisungen angesichts der Anforderungen, die das Leben an die Menschen stellt, eindeutig vor die Augen führt.