Veranstaltungsarchiv2022

Donnerstag, 15. Dezember 2022

19.00 Uhr

Grenzenlos. Aus dem Konservatorium in die Welt

Konzert für Klavier zu vier Händen

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Klavierkonzert des Duos Jost Costa mit Werken von Ignaz Moscheles, Bedřich Smetana, Salomon Jadassohn und György Kurtág

Die im 19. Jahrhundert entstandenen Konservatorien bildeten ein überregionales System für die Ausbildung von Musikern. Für ihre oft aus vielen Ländern stammenden Absolventen waren die dort erworbenen Fähigkeiten der erste Schritt in die musikalische Welt. So vergleichbar diese Anfänge waren, so unterschiedlich konnten die weiteren Lebenswege von Musikern. Die ausgewählten Komponisten und ihre Werke stehen für die Vielfalt der Musikwelt in den Ländern Ostmitteleuropas.

Das Duo Jost Costa besteht aus der Pianistin Yseult Jost und dem Pianisten Domingos Costa und existiert seit 2006. Neben weltweiten Auftritten wirkten beide Künstler u. a. als Dozenten an der Universität Hamburg oder der Musikhochschule Venedig und produzierten Aufnahmen für den Südwestrundfunk, den Westdeutschen Rundfunk oder die Deutsche Welle. Ihre Veranstaltungen lassen Musik auf Tanz, Dichtung oder Malerei treffen.

Prof. Dr. Joachim Kremer ist Institutsleiter für Musikwissenschaft, Musikpädagogik und Ästhetik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Musik und Musikgeschichte des 15. bis 20. Jahrhunderts sowie französische Musik zwischen 1870 und 1920.

Moderation: Joachim Kremer

Eintritt: Spenden für die Ukraine/Bukowinahilfe (Netzwerk Gedankendach) erbeten

Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder, des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München, des Hauses des Deutschen Ostens und des Tschechischen Zentrums München

Donnerstag, 8. Dezember 2022

19.00 Uhr

Böhmerwald von fern und nah II

Lesung und Gespräch mit den Oberplaner Stifter-Stipendianten 2022

Südböhmische Wissenschaftliche Bibliothek (Jihočeská vědecká knihovna), Lidická 1, Budweis/České Budějovice

Der Brünner Schriftsteller und Chefredakteur der Literaturzeitschrift Host (Gast) Jan Němec (*1981) und die Münchner Lyrikerin und Biologin Sophia Klink (*1993) sind die Vertreter des zweiten Jahrgangs des Stifter-Stipendiums in Oberplan/Horní Planá. Von Ende September bis Mitte Oktober absolvierten sie gleichzeitig Aufenthalte im Geburtsort Adalbert Stifters.

Im Laufe des Abends stellen sie eine Auswahl ihres bisherigen Schaffens sowie Texte vor, die in Oberplan entstanden sind. Welche Wirkung übten dieser Ort, an dem sich über Jahrhunderte tschechische und deutsche Kultur begegneten, und die zauberhafte Landschaft und Atmosphäre des Böhmerwalds auf ihr Schreiben aus? Hat ihre Begegnung sie selbst und ihr Verständnis von Deutschland und Tschechien beeinflusst?

Moderation: Hana Soukupová

Die Veranstaltung wird gedolmetscht.

Das Plakat zu der Lesung finden Sie hier.

Eine Veranstaltung der Kooperationspartner: Tschechisches Literaturzentrum in der Mährischen Landesbibliothek, Adalbert Stifter Verein und Adalbert Stifter-Geburtshaus – Regionalmuseum Krumau im Rahmen des Festivals Šumava litera. Mit freundlicher Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei.

Mittwoch, 30. November 2022

19.00 Uhr

Böhmische Spuren in München: Rudolf Voderholzer

Gespräch

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer wurde am 9. Oktober 1959 in München geboren und wuchs gemeinsam mit seinen drei Geschwistern in Sendling auf. Seine Mutter Maria, geb. Schill, stammte aus dem westböhmischen Kladrau/Kladruby, wo sie 1927 auf die Welt kam. Nach der Vertreibung 1946 lebte sie in München als Lehrerin und Autorin von Kinderbüchern, einige davon schrieb sie zusammen mit ihrem ältesten Sohn.

Zuzana Jürgens (Adalbert Stifter Verein) spricht mit Bischof Voderholzer über seine Mutter, über die sudetendeutschen Wurzeln der Familie und über seine Kindheit, Studien- und Priesterzeit in München.

Eintritt frei

Donnerstag, 24. November 2022

19.00 Uhr

Die Mährische Moderne – prekäre Autoritäten in der literarischen Familie

Wissenschaftlicher Vortrag von Alžběta Peštová

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, 81669 München

Als Orte der literarischen Moderne gelten meist nur Großstädte wie Paris, London, Berlin oder Wien. Aber auch abseits dieser Metropolen wurden die gesellschaftlichen, geistigen und kulturellen Entwicklungen der Jahrhundertwende wahrgenommen und literarisch verarbeitet. Dabei flossen oft regionale Spezifika und Sichtweisen in die Texte ein. So auch bei der sogenannten Mährischen Moderne, einer losen Autorengruppierung, die sich nach 1900 in der mährischen Hauptstadt Brünn um den Schriftsteller Eugen Schick formierte und zu der etwa auch Robert Musil oder Richard Schaukal gehörten.

Den deutlichsten gemeinsamen Nenner ihrer Texte bilden literarische Familienkonzepte, in denen überraschend immer wieder das gleiche Muster auftaucht: Es fehlt der Vater als klassisches Familienoberhaupt. Was sich aus dieser Konstellation ergibt und wie das Bild der vaterlosen Familie zu begründen ist, versucht der Vortrag zu beantworten.

Alžběta Peštová ist Fachassistentin am Germanistik-Institut der Palacký-Universität in Olmütz/Olomouc, wo sie 2020 über regionale Literatur aus den böhmischen Ländern promovierte. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die literarische Moderne, Familiendiskurs und Regionalliteratur aus Böhmen und Mähren. Sie betreut die Olmützer Österreich-Bibliothek und gibt Seminare zur literarischen Übersetzung sowie neuerdings zum Dolmetschen.

Moderation: Franziska Mayer

Eintritt frei

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins

Mittwoch, 23. November 2022

19.00 Uhr

Von Prag nach Wien und zurück

Vortrag von Michaela Škultéty in der Reihe „Mein Weg zu unseren Deutschen“

Youtube-Premiere: https://www.youtube.com/watch?v=2YpJBkZ-h7I

Michaela Škultéty, geboren in Prag, ist Übersetzerin und Autorin. Sie übersetzte u. a. Werke von Jaroslav Rudiš, Michael Stavarič, Jaromír Konečný, Eva Umlauf und Elisabeth Sommer-Lefkovits ins Tschechische. 2019 hat sie ein eigenes Buch mit dem Titel Život a jiné nesrovnalosti (Das Leben und andere Unregelmäßigkeiten) herausgegeben.

In ihrem Beitrag spricht sie u. a. über ihren Weg zur deutschen Sprache und zu den Deutschen, den besonders ihr in Wien lebender Großvater mit jüdischen Wurzeln prägte. Obwohl er seine gesamte Familie im Holocaust verlor, schätzte er weiterhin die deutsche Kultur und Sprache. Škultéty thematisiert auch ihre Faszination für die literarische Vielfalt Prags vor dem Zweiten Weltkrieg, in der sich das deutsche, tschechische und jüdische Element gegenseitig beeinflussten.

Ein Angebot des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum München

Dienstag, 22. November 2022

14.00-16.00 Uhr

Europäische Dialoge Václav Havels. Umwelt, Grenze, Fake News - Aufgaben der tschechischen Ratspräsidentschaft

Podiumsdiskussion

Festsaal im Alten Rathaus, Marienplatz 15, München

Bereits zum zweiten Mal finden in München die Europäischen Dialoge Václav Havels statt. Das Gesprächsformat wurde 2014 von der Václav-Havel-Bibliothek in Prag ins Leben gerufen. Ziel der Dialoge ist es, die Diskussion über aktuelle europäische Themen zu fördern. Inspiriert durch Havels Essay Die Macht der Ohnmächtigen (1978) wollen die Europäischen Dialoge, den „Machtlosen“ eine Stimme geben und ihre Position in Europa stärken.

Anlässlich der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft diskutieren Michael Cramer, MdEP a. D. und Initiator des Europa-Radwegs Eiserner Vorhang, Renke Deckarm, stellvertretender Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in München, Marie Bělohoubková, Architekturstudentin und Mitglied des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, und Michael Žantovský, Direktor der Václav-Havel-Bibliothek, Prag, über Umwelt, Grenzen und Desinformationen im aktuellen deutsch-tschechischen und europäischen Kontext. Das Publikum ist dabei zum Mitdiskutieren eingeladen.

Grußwort und Impusvortrag: Katrin Habenschaden, 2. Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München

Grußworte: Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft der LH München, und Ivana Červenková, Generalkonsulin der Tschechischen Republik in München

Moderation: Joshua Steib

Anmeldung erforderlich unter https://eveeno.com/vhed

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins, der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, des Europe Direct Informationszentrums München, des Tschechischen Zentrums München und der Václav-Havel-Bibliothek in Kooperation mit dem Generalkonsulat der Tschechischen Republik.

Donnerstag, 10. November 2022

19.00 Uhr

Gemeinsam für die Zukuft? Tschechien ein Jahr nach den Wahlen und inmitten der EU-Ratspräsidentschaft - eine Bilanz

Podiumsdiskussion

Max-Reger-Halle Weiden, Dr.-Pfleger-Straße 17, Weiden in der Oberpfalz

Seit dem 1. Juli hat Tschechien den Vorsitz im Rat der Europäischen Union inne. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist dort das bestimmende Thema. Es sind jedoch nicht nur sicherheitspolitische Fragen, die Europa in diesem Zusammenhang beschäftigen. Steigende Energiepreise und eine starke Inflation sowie eine neue Flüchtlingswelle sind direkte Folgen des Krieges und bringen auch die soziale Problematik zunehmend auf die Agenda.

Innen- und außenpolitische Entwicklungen sind in unserem Nachbarland aktuell somit besonders eng miteinander verflochten. Für die tschechische Regierung entsteht so die größte innenpolitische Herausforderung seit ihrem Amtsantritt im Dezember 2021.

Wie geht nun aber die liberal-konservative Koalition mit diesen Herausforderungen um? Welche Rolle spielt dabei das politische Erbe des ehemaligen Ministerpräsidenten Andrej Babiš, dessen Regierung den Etat für die Ratspräsidentschaft radikal gekürzt hatte? Und welche Rolle spielen dabei aktuell die deutsch-tschechischen Beziehungen?

Über diese und andere Fragen diskutieren Zuzana Lizcová (Karls-Universität Prag), Volker Weichsel (Zeitschrift Osteuropa) und Jürgen Mistol (Bündnis 90/Die Grünen, MdL). Sie beleuchten die Herausforderungen und Chancen der tschechischen Ratspräsidentschaft vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und werfen einen Blick auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung des Landes ein Jahr nach dem Ende der Regierung von Andrej Babiš.

Moderation: Sebastian Lambertz (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde)

Eintritt frei

Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO e.V.), der Petra-Kelly-Stiftung, des Adalbert Stifter Vereins und der Volkshochschule Weiden-Neustadt.

Dienstag, 8. November 2022

19.00 Uhr

Jan Štifter: Kathy

Lesung und Gespräch

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

In seinem bewegenden literarischen Debüt Kathy (2014) greift Jan Štifter das Schicksal seiner Großmutter auf. Verdichtet auf das Format einer Novelle, erzählt er von einer tschechischen Frau, die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Ehe mit einem Deutschen plötzlich auch als Deutsche behandelt wird. Zwischen der Sorge um ihre vier Kinder, Angst vor russischen Soldaten und einigen Mitbürgern und der Unsicherheit über das Schicksal ihres Mannes, der in der Wehrmacht dient, versucht Kathy die Welt um sich herum zu verstehen – und in ihrer Heimat zu bleiben.

Jan Štifter wurde 1984 in Budweis/České Budějovice geboren, wo er bis heute lebt und als Schriftsteller, Journalist und Organisator von Kulturveranstaltungen arbeitet. Seine Erzählungen und Romane sind dieser Stadt und der südböhmischen Region verhaftet, inspiriert durch die Geschichte der Orte, Häuser und Menschen, die dort gelebt haben und leben. Sein 2018 erschienener Roman Sběratel sněhu (Der Schneesammler) wurde mit dem Preis Česká kniha (Tschechisches Buch) ausgezeichnet. Aktuell erschien 2022 die Romanchronik Paví hody (Pfauenschmaus).

Moderation: Zuzana Jürgens (Adalbert Stifter Verein)

Übersetzung ins Deutsche und Lesung: Emily Wirth

Eintritt frei

Mittwoch, 2. November 2022

19.00 Uhr

Feinkošt

Kurzfilmtournee (Filmvorführungen)

Arena Filmtheater, Hans-Sachs-Straße 7, München

Die sechs kurzen Dokumentarfilme der FEINKOŠT-Ausgabe 2022 sind ebenso individuell wie aktuell. Drei deutsche und drei tschechische Filme bilden die ganze Bandbreite der Gattung Dokumentarfilm ab und zeigen die persönliche Handschrift ihrer Macherinnen und Macher.

Unwirklich schön erscheinen die nur aus Helikoptern gefilmten Bilder von Tagebaugebieten in der Lausitz – in Sirens von Ilaria di Carlo. Der experimentelle Dokumentarfilm Animot von Juliana Moska wurde in Auffangstationen für verletzte Tiere gedreht und nimmt ganz die Perspektive der Tiere ein. Im animierten Dokumentarfilm Glückspfad gehen Jakob Werner, Thea Sparmeier und Pauline Cremer dem Thema Körperbehaarung bei Frauen nach. Ebenfalls animiert ist die sehr persönliche Annäherung von Diana Cam Van Nguyen an ihren entfremdeten Vater: Love, Dad. Mit der Frage von Identität und künstlicher Intelligenz beschäftigt sich der Film My Identity von Vojtěch Petřina. Das dokumentarische Porträt Donbas Days von Philipp Schaeffer über einen jungen tschechischen Zirkusartisten – 2021 in der Ukraine gedreht – bringt den aktuellen Konflikt ins diesjährige FEINKOŠT-Programm.

Eintritt: 8,50 €

Vorverkauf unter www.arena-kino.de/de/programm-tickets/tschechischer-filmabend

Präsentiert von AG Kurzfilm und ELBE DOCK Ústí n. L. mit freundlicher Unterstützung der Landesdirektion Sachsen, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, von German Films und der Euroregion Elbe/Labe

Eine Veranstaltung des Tschechischen Zentrums München in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder

Mittwoch, 26. Oktober 2022

19.00 Uhr

Hana oder Das böhmische Geschenk

Buchvorstellung und Gespräch mit Tina Stroheker

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, 81669 München

2015 lernte die Autorin Tina Stroheker bei einer deutsch-tschechischen Konferenz über den deutschböhmischen Schriftsteller Josef Mühlberger in dessen Heimatstadt Trautenau/Trutnov die tschechische Germanistin Hana Jüptnerová aus Hohenelbe/Vrchlabí kennen. Hana war Deutschlehrerin, Übersetzerin und stand schon als Dissidentin in persönlichem Austausch mit dem späteren tschechischen Präsidenten Václav Havel. 1982 ließ sie sich taufen, in der atheistisch-kommunistischen ČSSR ein mutiger Schritt. Nach der Wende wurde die Versöhnung zwischen Tschechen und (Sudeten-)Deutschen Schwerpunkt ihres Engagements. Hana hatte zwei Söhne und war Pflegemutter dreier Mädchen, die sie aus einem Heim zu sich geholt hatte.

Tina Stroheker stellt ihr Buch über Hana Jüptnerová selbst vor. Sie hat der außergewöhnlichen und engagierten Frau nach deren Tod 2019, inspiriert von zahlreichen hinterlassenen Fotografien, 67 Albumblätter gewidmet, für jedes Lebensjahr eines. Über das individuelle Porträt hinaus entsteht das Bild eines alltäglichen Lebens von der Zeit des Kalten Krieges bis in unsere Gegenwart.

Tina Stroheker ist freie Autorin, Herausgeberin sowie Initiatorin literarischer Projekte. Sie wurde 1948 in Ulm geboren und lebt in Eislingen/Fils. Sie erhielt zahlreiche Preise, darunter 2017 den Andreas-Gryphius-Preis. Neben ihrer Lyrik haben ihre Bücher über Polen und ihre „Notate vom Lieben“ (2013 Luftpost für eine Stelzengängerin) große Zustimmung erhalten. Sie beschäftigte sich intensiv mit Josef Mühlberger (Vermessung einer Distanz) und begründete die Eislinger Mühlberger-Tage (1995–2013). Zuletzt erschien ihre Sammlung Inventarium. Späte Huldigungen.

Für die Arbeit an Hana oder das böhmische Geschenk hat sie ein Förderstipendium des Adalbert Stifter Vereins bekommen.

Moderation: Anna Knechtel

Eintritt frei

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum München und dem Institutum Bohemicum der Ackermann-Gemeinde

Donnerstag, 20. Oktober 2022

19.00 Uhr

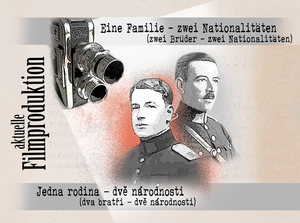

„Zwei Brüder – zwei Nationalitäten“

Filmsoirée mit Petra Dombrowski

Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München

Auf familiärer Spurensuche stößt die Filmemacherin Petra Dombrowski auf die Geschichte der Tschechoslowakei und Deutschlands zwischen 1935 und 1959. Im Zentrum des Films stehen zwei tschechische Brüder, ihr Großvater und ihr Großonkel, die beide zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Brünn aufwachsen. Ihre persönlichen Entscheidungen lassen sie unterschiedliche Wege durch die ereignisreichen Zeiten gehen. Während ein Bruder Tscheche bleibt, nimmt der andere die deutsche Staatsbürgerschaft an und wird nach dem Krieg nach Deutschland abgeschoben. Diese Ereignisse stehen exemplarisch für die Auswirkung komplexer gesellschaftlicher und geschichtlicher Abläufe auf Individuen und ganze Generationen, gleichzeitig schwingt die Botschaft mit, dass es in der Nationalitätenfrage nicht nur ein „Entweder-oder“, sondern oft ein „Sowohl-als-auch“ gibt. Das Filmprojekt wurde vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, dem Haus des Deutschen Ostens und dem Schönhengster Heimatbund gefördert.

Petra Dombrowski machte sich nach ihrer Ausbildung an der Merz Akademie, Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien in Stuttgart, als Grafikdesignerin und Filmemacherin selbstständig. „Geschichte lebendig machen“ ist ihr Motto. Sie widmet sich in ihren Filmproduktionen wie „Roadmap einer Straßendirne“ (2015) vor allem familiengeschichtlichen Themen. Ihr Projekt „Rückblende“ (https://petra-dombrowski.de/) erforscht Geschichte. In individuell recherchierten und produzierten Filmdokumentationen, biografischen Broschüren und Chroniken bietet sie eine „persönliche Zeitmaschine“ an.

Eintritt frei

In Kooperation mit dem Haus des Deutschen Ostens und der Sudetendeutschen Heimatpflege

Dienstag, 18. Oktober 2022

18.00 Uhr

„DFC Prag: legenda se vrací“ / „Die Legende kehrt zurück“

Filmvorführung und Diskussion

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Der 2016 wiedergegründete Fußballverein Deutscher Fußball-Club Prag (DFC Prag) erreichte im Jahr 2021 das stolze Alter von 125 Jahren. 1903 stand der deutsch-jüdische Verein im ersten Finale um die deutsche Meisterschaft. Er gehörte seinerzeit zu den stärksten Klubs in Böhmen und Europa und schlug unter anderem den FC Bayern München mit 8:0. Immer wieder stellte der DFC auch Spieler für die tschechoslowakische Nationalmannschaft. Ab 1939 sahen sich Spieler und Funktionäre im Protektorat Böhmen und Mähren der nationalsozialistischen Verfolgung ausgesetzt. Seit sechs Jahren bietet der DFC nun Jugendfußball an und führt Projekte zur eigenen Geschichte durch.

Der deutsch-tschechische Dokumentarfilm der Regisseure Ondřej Kavan und Martin Vaško, entstanden nach einer Idee des Historikers Thomas Oellermann, zeigt Geschichte und Gegenwart eines wieder mit Leben erfüllten Traditionsklubs.

Dokumentarfilm 2021, 82 Min., deutsch und tschechisch mit Untertiteln

Eintritt: frei

Eine Veranstaltung des Sudetendeutschen Museums in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein

Montag, 17. Oktober 2022

19.00 Uhr

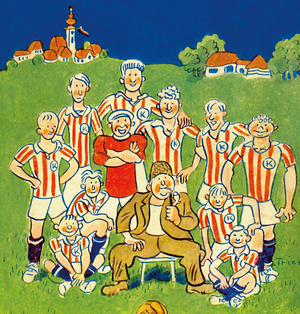

100 Jahre Klapperzahns Wunderelf von Eduard Bass

Vortrag von Stefan Zwicker

YouTube-Premiere mit einem Grußwort des Botschafters der Tschechischen Republik in Deutschland, Tomáš Kafka

Mit Klapperzahns Wunderelf veröffentlichte der Kabarettsänger, Rezitator, Erzähler und Journalist Eduard Bass (1888–1946) vor genau hundert Jahren den vielleicht besten Fußballroman aller Zeiten. Er ist Fußballmärchen, Roman über Sport in der Moderne und phantastische Erzählung zugleich – ein Buch für Kinder und Erwachsene.

Der alte Klapperzahn formt aus seinen elf Söhnen eine Fußballmannschaft, die nach jahrelangem Training selbst Spitzenklubs wie Slavia Prag, Mailand oder den FC Barcelona bezwingt. Geschlagen wird sie schließlich erst von einem kleinen Jungen mit einem runden Lederball …

Klapperzahns Wunderelf stammt aus der Zeit, als der Fußball laufen lernte. Es ist die glühende Liebeserklärung eines Prager Fußballverrückten – und zugleich kritische Beschäftigung mit einem Massensport, der seine Unschuld verliert: Geldgier, Starkult und Rassismus bedrohen die pure Lust am Kicken. Der Historiker Stefan Zwicker erläutert in seinem Vortrag die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Werks, das 1938 und 1967 auch verfilmt wurde. Es erscheint im Oktober 2022 in neuem Dress im Arco Verlag.

Moderation: Wolfgang Schwarz

Eduard Bass: Klapperzahns Wunderelf. Roman. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Stefan Zwicker. Illustriert von Josef Čapek. Aus dem Tschechischen. Arco Orca 2022. € 15. ISBN 978-3-96587-054-3

Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein

Donnerstag, 13. Oktober 2022

18.00 Uhr

Tschechische Spuren im Eis

Gespräch mit Erich Kühnhackl und Matěj Mrázek

JOYNEXT Arena Dresdner Eislöwen, Magdeburger Straße 10, Dresden

Der eine ist eine Eishockey-Legende, der andere steht am Anfang seiner Karriere. Beide verbindet – außer der Liebe zum Eishockey – ihre Herkunft. Nur Insidern ist die Tatsache bekannt, dass der als deutscher Eishockeyspieler des 20. Jahrhunderts ausgezeichnete Erich Kühnhackl seine Wurzeln in Böhmen hat. Er wurde 1950 in Zieditz/Citice im Egerland geboren und kam erst nach der Niederschlagung des Prager Frühlings ins bayerische Landshut. Eine beispiellose Sportlerkarriere bei den Vereinen EV Landshut und Kölner EC mit vier Meistertiteln und in der Nationalmannschaft nahm ihren Lauf. Der „Kleiderschrank auf Kufen“, so sein Spitzname, wird sich in einem moderierten Gespräch mit seinem jungen Kollegen, dem aus Neratowitz/Neratovice in Tschechien stammenden Fanspieler der „Blau-Weißen“ Dresdner Eislöwen Matěj Mrázek, austauschen.

Moderation: Wolfgang Schwarz (Kulturreferent für die böhmischen Länder)

Eintritt frei

Anmeldung: tdkt.info

Eine Veranstaltung der Euroregion Elbe/Labe in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein und den DD Eislöwen

Dienstag, 11. Oktober 2022

18.00 Uhr

Die verlorene Heimat

Filmpräsentation über das Braunauer Ländchen und Diskussion

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Der Dokumentarfilm beschreibt Schicksale von Braunauer Bürgern, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Region vertrieben wurden. Auch die heutige Bevölkerung des Ortes wird miteinbezogen. Neben historischen Ereignissen und Fakten bemüht sich der Film vor allem um die soziokulturellen Aspekte des Themas. Der Fokus liegt auf den betroffenen Menschen. Hinterfragt wird, inwiefern die Liebe zur Heimat und die Verbundenheit mit dem Braunauer Ländchen weiterhin Bestand haben und wie sie an die nächsten Generationen weitergegeben werden.

Der zweisprachige deutsch-tschechische Film begreift sich als Beitrag zur Verständigung und zur Pflege der gegenseitigen Beziehungen. Anwesend sind der Filmemacher Ondřej Valchař, der den Film im Rahmen seines Studiums an der Universität Pardubice erstellt hat, verschiedene Zeitzeugen sowie Vertreter des Heimatkreises Braunau.

Eintritt frei

Eine Veranstaltung der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein

7.–8. Oktober 2022

13.30 Uhr

Endlich entspannt?! Tschechien und Deutschland in Europa

Tagung

Akademie für Politische Bildung, Buchensee 1, 82327 Tutzing

Tschechien gilt vielen Deutschen als unscheinbarer Nachbar. Für gewöhnlich scheint die tschechische Politik jenseits der Staatsgrenzen geräuschlos. Und auch europapolitisch ist sie eher durch Unauffälligkeit geprägt. Ähnliches gilt für Tschechiens Wirtschaft, die im Schatten Deutschlands seit Jahren rund läuft. Überhaupt: Seitdem die Traumata der Vergangenheit weniger von Politikern und Diplomaten als von Historikern behandelt werden, haben die deutsch-tschechischen Beziehungen ihre frühere Emotionalität überwunden. Diese Unscheinbarkeit täuscht über die wechselseitige enge Verflechtung hinweg: Tschechien und Deutschland teilen sich nicht nur einen relevanten Teil der Geschichte, sondern auch den längsten Abschnitt ihrer jeweiligen Außengrenzen. Sie sind bis heute nicht nur durch das deutschböhmische Kulturerbe verbunden, sondern auch durch den intensiven Austausch der beiden Kulturen. Wirtschaftlich ist die Bundesrepublik der größte Handelspartner Tschechiens, und auch umgekehrt gehört der kleine Nachbar zu den Top Ten der Partner Deutschlands. Und so ließe sich fortfahren.

Mit unserer gemeinsamen Konferenz möchten wir Licht auf Tschechien, sein europapolitisches Selbstverständnis sowie die gemeinsamen deutsch-tschechischen Beziehungen richten. Anlass dafür gibt es mehr als genug: Anfang des Jahres feierte die Deutsch-Tschechische Erklärung ihren 25. Jahrestag, im zweiten Halbjahr übernimmt Tschechien die EU-Ratspräsidentschaft und zur Jahreswende jährt sich zum 30. Mal das Bestehen der eigenständigen Tschechischen Republik.

Wir laden Sie herzlich an den Starnberger See ein, um mit unseren renommierten Gästen einen Blick auf das gemeinsame tschechisch-deutsche Miteinander in Europa zu richten.

Programm der Tagung finden Sie hier.

Tagungsgebühr: Mit Übernachtung 85 € (ermäßigt: 50 €) / Ohne Übernachtung 60 € (ermäßigt: 40 €)

Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung über das Online-Formular auf der Website der Akademie www.apb-tutzing.de bis spätestens 27. September 2022.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Akademie für Politische Bildung und den Tschechischen Zentren Berlin und München.

Donnerstag, 6. Oktober 2022

14.45 Uhr

Mein Weg zu unseren Deutschen. Zehn tschechische Perspektiven

Vortrag mit Gespräch

Egerland-Kulturhaus, Fickentscherstraße 24, Marktredwitz

„Unsere Deutschen“ werden die Sudetendeutschen von den Tschechen genannt. Viele Jahrhunderte lang lebten beide Volksgruppen in Böhmen friedlich zusammen. Nationalsozialistischer Terror, Vertreibung und kommunistische Ideologie beendeten dieses Zusammenleben gewaltsam. Der Kommunismus dämonisierte fortan alle Sudetendeutschen pauschal als Revanchisten, auf sudetendeutscher Seite blieb man oft auf das eigene Leid fokussiert. Seit der Samtenen Revolution 1989 hat sich das Verhältnis deutlich entkrampft, vor allem die jüngere tschechische Generation thematisiert die Vertreibung ohne Berührungsängste, deckt Verschwiegenes auf und kämpft gegen Falschinformationen.

Wie blicken tschechische Schriftsteller, Künstler und Intellektuelle auf ihre einstigen Landsleute? Welche persönlichen Erfahrungen verbinden sie mit ihnen, aber auch mit den Deutschen generell? Zehn bekannte Autorinnen und Autoren erzählen von ihren Erlebnissen und Wahrnehmungen.

Mit Beiträgen von Radka Denemarková, Magdalena Jetelová, Tomáš Kafka, Jiří Padevět, Lída Rakušanová, Jaroslav Rudiš, Erik Tabery, Mark Ther, Kateřina Tučková und Milan Uhde.

Referent: Dr. Wolfgang Schwarz (Kulturreferent für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein)

Eintritt: 5 €

Eine Veranstaltung der Ackermann-Gemeinde in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein, dem Institutum Bohemicum und KEB Wunsiedel

Dienstag, 4. Oktober 2022

19.00 Uhr

Im Fokus: Renate Schmidt

In der Reihe „Interviews zu Böhmen“

Youtube-Premiere

Renate Schmidt gehört zu den profiliertesten Politikerinnen in Deutschland und zu den wichtigsten Repräsentantinnen der SPD. Neben ihrer jahrelangen Tätigkeit als Abgeordnete sowohl des Bundestags als auch des Bayerischen Landtags war sie Bundestagsvizepräsidentin und Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 2009 schied sie aus der aktiven Politik aus.

Renate Schmidts Vater stammte aus Prag, ihre Mutter aus Siebenbürgen. Im Gespräch äußert sie sich zu den Wurzeln ihrer Familie und ihrem Engagement für Frauen in der Politik, zu außen- und innenpolitischen Fragen wie etwa der Ostpolitik, der Nachrüstungsdebatte sowie zur Entwicklung der deutsch- bzw. sudetendeutsch-tschechischen Beziehungen.

Das Gespräch fand im Wappensaal der Kaiserburg Lauf statt, in dem die auf Anweisung Kaiser Karls IV. 117 angebrachten Wappen seiner böhmischen Besitzungen zu sehen sind.

Moderation: Wolfgang Schwarz

Ein Angebot des Kulturreferats für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein

Mittwoch, 21. September 2022

19.00 Uhr

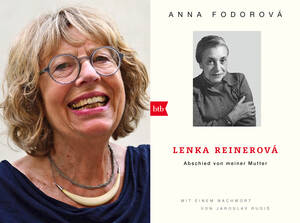

Lenka Reinerová – Abschied von meiner Mutter

Lesung und Gespräch

Stadtbücherei Augsburg, Ernst-Reuter-Platz 1, Augsburg

Anna Fodorová erinnert an das Leben ihrer berühmten Mutter Lenka Reinerová, der letzten deutschsprachigen Autorin aus Prag, und beschreibt zugleich eine facettenreiche Mutter-Tochter-Beziehung.

Lenka Reinerová war Jüdin und musste vor den Nazis flüchten: über Paris, Marseille und Casablanca bis nach Mexiko City. Nach ihrer Rückkehr wurde sie im Zuge der stalinistischen Säuberungen in der Tschechoslowakei inhaftiert. Sie starb 2008 in Prag und hatte alle ihre einstigen Gefährten überlebt, darunter Anna Seghers, Egon Erwin Kisch, Max Brod – ohne Zweifel ist ihre Biografie eine der bewegtesten des vergangenen Jahrhunderts.

Ihre Tochter Anna Fodorová nimmt in ihrem so poetischen wie persönlichen Buch aus der Sicht der erwachsenen Tochter Abschied von der berühmten Mutter. Es ist die Geschichte der letzten Jahre von Lenka Reinerová, eine neue Begegnung mit der großen Dame der deutsch-tschechischen Literatur.

Anna Fodorová wurde 1946 in Belgrad geboren und wuchs in Prag auf. Seit der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 lebt sie in London, wo sie ein Filmstudium am Royal College of Art absolvierte. In London ist sie noch immer zu Hause, inzwischen arbeitet sie als Psychotherapeutin und hat sich auf transgenerationale Traumata spezialisiert. 2020 veröffentlichte sie im Prager Verlag Labyrint ihr auf Tschechisch verfasstes Buch Lenka, dessen deutsche Übersetzung im April bei btb erschien.

Moderation: Christina Frankenberg (Übersetzerin und stellvertretende Leiterin des Tschechischen Zentrums Berlin)

Lesung: Anna Knechtel (Adalbert Stifter Verein)

Eintritt frei

In Kooperation mit der Deutsch-Tschechischen Gesellschaft Augsburg und Schwaben und dem Tschechischen Zentrum München

Dienstag, 20. September 2022

19.00 Uhr

Lenka Reinerová – Abschied von meiner Mutter

Lesung und Gespräch

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Anna Fodorová erinnert an das Leben ihrer berühmten Mutter Lenka Reinerová, der letzten deutschsprachigen Autorin aus Prag, und beschreibt zugleich eine facettenreiche Mutter-Tochter-Beziehung.

Lenka Reinerová war Jüdin und musste vor den Nazis flüchten: über Paris, Marseille und Casablanca bis nach Mexiko City. Nach ihrer Rückkehr wurde sie im Zuge der stalinistischen Säuberungen in der Tschechoslowakei inhaftiert. Sie starb 2008 in Prag und hatte alle ihre einstigen Gefährten überlebt, darunter Anna Seghers, Egon Erwin Kisch, Max Brod – ohne Zweifel ist ihre Biografie eine der bewegtesten des vergangenen Jahrhunderts.

Ihre Tochter Anna Fodorová nimmt in ihrem so poetischen wie persönlichen Buch aus der Sicht der erwachsenen Tochter Abschied von der berühmten Mutter. Es ist die Geschichte der letzten Jahre von Lenka Reinerová, eine neue Begegnung mit der großen Dame der deutsch-tschechischen Literatur.

Anna Fodorová wurde 1946 in Belgrad geboren und wuchs in Prag auf. Seit der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 lebt sie in London, wo sie ein Filmstudium am Royal College of Art absolvierte. In London ist sie noch immer zu Hause, inzwischen arbeitet sie als Psychotherapeutin und hat sich auf transgenerationale Traumata spezialisiert. 2020 veröffentlichte sie im Prager Verlag Labyrint ihr auf Tschechisch verfasstes Buch Lenka, dessen deutsche Übersetzung im April bei btb erschien.

Christina Frankenberg ist Bohemistin und stellvertretende Leiterin des Tschechischen Zentrums Berlin, für das sie u. a. die literarischen Programme kuratiert. Sie übersetzt zeitgenössische Prosa und Texte zu Literatur, Kunst und Geschichte.

Moderation: Zuzana Jürgens (Adalbert Stifter Verein)

Eintritt frei

In Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum München

Samstag, 17., bis Sonntag, 18. September 2022

13.00 Uhr

Böhmerwaldseminar

Kulturhistorische grenzüberschreitende Tagung

Kulturní Centrum Pivovar, Pivovařská 10, Domažlice

Das Böhmerwaldseminar versteht sich als grenzüberschreitendes Forum für aktuelle Themen, Projekte und Akteure der deutsch-tschechischen kulturhistorischen Beziehungen. In diesem Jahr erinnert es u. a. an den bevorstehenden 100. Geburtstag des Schriftstellers Otfried Preußler. In einem weiteren Block wird ein aktuelles Projekt zur Topografie der Geschichte der Naturwissenschaften in den böhmischen Ländern beleuchtet.

Thematisiert wird auch die Aktion Kámen der tschechoslowakischen Staatssicherheit, mit der zur Zeit des Eisernen Vorhangs Flüchtlinge getäuscht und in eine Falle gelockt wurden. Der Verlag Český les [Böhmischer Wald] in Domažlice/Taus präsentiert die Vielzahl seiner zweisprachigen kulturhistorischen Publikationen und erläutert sein deutsch-tschechisches Engagement. Der abendliche Spielfilm Protektor (OmeU) erinnert an die Vernichtung des Dorfes Lidice vor 80 Jahren im Protektorat Böhmen und Mähren.

Tagungsgebühr: 80 € für deutsche bzw. 900 Kč für tschechische Teilnehmer (ohne Übernachtung 300 Kč). Für Studenten bis 26 Jahre gilt ein ermäßigter Beitrag (25 € für deutsche bzw. 300 Kč für tschechische Studenten).

Anmeldung bis 1. September 2022 erforderlich unter: sekretariat@stifterverein.de

Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Kulturní Centrum Pivovar [Kulturbrauerei] in Domažlice

Freitag, 9., bis Sonntag, 11. September 2022

16.30 Uhr

Deutsch-tschechisches Festival „Im Zentrum“

Theater-, Literatur-, Tanz- und Kunst-Performaces

Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké náměstí 1, sowie weitere Veranstaltungsorte in Jeseník/Freiwaldau

Künstler, Schriftsteller und Musiker schaffen zusammen mit Einheimischen einen Raum für Begegnungen in der Region Jeseníky/Altvater und entdecken auch aus Sicht der Kultur das ehemalige Sudetenland neu. Themenschwerpunkt der sparten- und generationsübergreifenden Veranstaltungen ist die wechselvolle Geschichte der Grenzregion sowie aktuelle soziale und ökologische Brennpunkte, die uns über alle Grenzen hinweg in unseren jeweiligen Lebensräumen immer mehr beschäftigen. In diesem Jahr sind u. a. die Schriftstellerin Markéta Pilátová, der Performer Frank Sauer sowie das Kabarett „Das Thema“ mit einer Erika-Mann-Performance zu Gast.

Eine Veranstaltung von artcircolo und dem Vlastivědné muzeum Jesenicka [Heimatmuseum Altvater] in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder

Samstag, 16. Juli 2022

10.00 Uhr

Museumsrallye

Veranstaltung für Kinder und Familien beim Museumsfest des Sudetendeutschen Museums

Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München

Das Sudetendeutsche Museum in München durfte pandemiebedingt leider nicht festlich eröffnet werden, daher wird dies nun an einem Wochenende in Form eines Museumsfestes nachgeholt. Vier Tage lang vom 14. bis zum 17. Juli bietet das Museum jede Menge Veranstaltungen für Groß und Klein, Jung und Alt mit kostenlosem Eintritt an. Die Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger entwickelte zusammen mit der Kulturreferentin Anna Paap eine Museumsrallye, die Kinder und Familien durch das Museum führt (zweisprachig deutsch oder tschechisch). Weitere Informationen zu der Veranstaltung: www.sudetendeutsches-museum.de.

Eine Veranstaltung des Sudetendeutschen Museums in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder

Donnerstag, 14. Juli 2022

16.00 Uhr

Verblichen, aber nicht verschwunden. Eine Spurensuche im Böhmerwald

Vernissage zur Ausstellung

Foyer der Zentralbibliothek an der Uni Regensburg, Universitätsstraße 31, Regensburg

Im Rahmen eines Forschungsverbunds aus Einrichtungen an den Universitäten Regensburg, Passau, Prag und Aussig/Ústí nad Labem sowie dem Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein ging im Oktober 2019 eine Exkursion mit Studierenden den Spuren der ehemaligen deutschsprachigen Bevölkerung im Böhmerwald nach. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wählten jeweils eine der dabei entstandenen Fotografien aus und verfassten dazu einen Text. Die in deutsch und tschechischer Sprache sowie in digitaler Form vorliegende Ausstellung zeigt alte Friedhöfe, Kirchen, Reste verschwundener Orte und neu gegründete Museen und nimmt den Besucher mit in eine vergangene Welt.

Ausstellungsdauer: 15. Juli bis 1. Oktober 2022

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8–20 Uhr, Sa 9-18 Uhr

Eintritt frei

Eine Veranstaltung des Bohemicums Regensburg und des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit der Bibliothek der Universität Regensburg

Freitag, 1. Juli 2022

9.30 Uhr

Handbuch revisited

Kolloquium zur deutsch-böhmischen Literatur

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Anknüpfend an das im Jahr 2017 erschienene „Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder“ (hrsg. von Peter Becher, Steffen Höhne, Jörg Krappmann und Manfred Weinberg) sollen im Rahmen des Kolloquiums Themen und Fragen diskutiert werden, die sich aus dem Konzept des Handbuchs und einzelner Artikel ergeben haben, und neue Projekte mit diesem Schwerpunkt angestoßen werden. Bei dem Kolloquium sind deshalb auch explizit Studierende willkommen.

Als Keynote-Speaker spricht Primus-Heinz Kucher (Institut für Germanistik, Universität Klagenfurt) über „Zugehörigkeiten/Raumkonzepte – national, regional, sprachlich“ und Marek Nekula (Institut für Slavistik, Universität Regensburg) über „Transfer – sprachlich, literarisch, ideologisch“

Das genaue Programm finden Sie hier.

Eintritt frei

Anmeldung erforderlich unter eveeno.

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins, der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft und der Slavischen Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie dem Ústav české literatury a komparatistiky – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Donnerstag, 23. Juni 2022

19.00 Uhr

Grenzen, Nachbarschaften, neue Stimmen

Lesungen und Gespräche mit Ulrike Anna Bleier, Dora Kaprálová, Markus Ostermair und Markéta Pilátová

Literaturhaus Oberpfalz, Rosenberger Straße 9, Sulzbach-Rosenberg

Auch dieses Jahr treffen sich in Sulzbach-Rosenberg acht bayerische und tschechische Schriftstellerinnen und Schriftsteller und tauschen sich über gegenwärtige Themen der jeweiligen Literaturen, die Besonderheiten des Literaturbetriebs und die Möglichkeiten der Übersetzung aus. Am Donnerstag stellen vier von ihnen – Ulrike Anna Bleier, Dora Kaprálová, Markus Ostermair und Markéta Pilátová – in einer Lesung und in einem Gespräch ihr aktuelles Werk vor.

Moderation: Michala Čičváková (Tschechisches Literaturzentrum) und Patricia Preuss (Literaturhaus Oberpfalz | Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg)

Eintritt 10,– €, ermäßigt 7,– €. Reservierungen unter 09661/815959-0

oder info@literaturarchiv.de

Hier geht´ s zum Programm.

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins in Kooperation mit dem Literaturhaus Oberpfalz | Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg und dem Tschechischen Literaturzentrum.

Dienstag, 21. Juni 2022

19.00 Uhr

Adel aus Böhmen und Mähren nach 1945: Die junge Generation

Podiumsdiskussion im Rahmen der Ausstellung "Kulturelle Brücken in Europa"

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Die Ausstellung Kulturelle Brücken in Europa beleuchtet das Engagement des Adels aus den böhmischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Adelige, die vertrieben wurden oder vor den Kommunisten geflüchtet sind, hielten den Kontakt mit der alten Heimat aufrecht und pflegten das Bewusstsein der gemeinsamen kulturellen Wurzeln. Ein Grund dafür war sicher die jahrhundertelange familiäre Verbundenheit mit dem Land. Wie stehen ihre Nachkommen, die nicht mehr dort geboren sind und vieles nur vom Hörensagen kennen, zu diesem Erbe? Fühlen auch sie sich dem Land und den Menschen verpflichtet? Und wird der Adel mehr als hundert Jahre nach der offiziellen Abschaffung des Adelsstandes noch von dieser besonderen Tradition geprägt?

Eine Podiumsdiskussion mit Kristiana Belcredi, Espérance Kinsky, Christoph Thun und Tomáš Czernin.

Moderation: Stephan Löwenstein, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Eintritt frei

Dienstag, 7. Juni 2022

19.00 Uhr

Der Mann aus Prag. Ein besonderer Abend über Franz Kafka

Musikalische Lesung mit Christiane Lemm und Kalle Kubik

Gerhart-Haptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf

Der Schriftsteller Franz Kafka (1883–1924) scheint ausinterpretiert zu sein. Was wissen wir nicht schon über ihn, über sein literarisches Werk, sein exzessives Briefeschreiben, seine Beziehungen zu Frauen, sein Verhältnis zum Vater, seine Arbeit als Jurist, seine Krankheit, seinen Tod? Scheinbar alles. Und doch gibt es einige neue Facetten über diesen ikonischen Autor der Klassischen Moderne zu entdecken.

Die Schauspielerin Christiane Lemm (Düsseldorf) und der Autor und Regisseur Kalle Kubik (Bonn) bringen sie in ihrer Lesung ans Licht. Eine nachdenklich-vergnügliche Spurensuche, in der auch drei Kurzgeschichten rezitiert werden, die von Kafkas meisterhaften Sprache zeugen.

Eintritt frei

Eine Veranstaltung der Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus Düsseldorf in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder und dem Tschechischen Zentrum Berlin/Düsseldorf

Samstag, 4. Juni 2022

16.30 Uhr

Neustart der deutsch-tschechischen Beziehungen: die 1990er Jahre in Erinnerung ihrer Akteure

Podiumsdiskussion im Rahmen des Sudetendeutschen Tages

Freiheitshalle Hof, Kulmbacher Straße 4, 95030 Hof

Der Fall des Eisernen Vorhangs bedeutete eine neue Ära der (sudeten-)deutsch-tschechischen Beziehungen. Auf kultureller, politischer und zwischenmenschlicher Ebene waren nun direkte Kontakte und Austausch möglich. Es gab Annäherungen und Kontroversen, zwei bilaterale Verträge wurden unterzeichnet: der Deutsch-Tschechoslowakische Nachbarschaftsvertrag vor 30 Jahren und fünf Jahre später die Deutsch-Tschechische Erklärung. Wie prägte dies die Atmosphäre der 1990er Jahre, welche Meilensteine gab es, und wie gestalteten sich die Beziehungen über die offenen Grenzen hinweg?

Eine Podiumsdiskussion mit Peter Becher (Adalbert Stifter Verein), Michael Frank (früherer Korrespondent der SZ in Prag) und Dorothea Schroth (Ackermann-Gemeinde).

Moderation: Zuzana Jürgens und Anna Knechtel (beide Adalbert Stifter Verein)

Samstag, 4. Juni 2022

14.30 Uhr

Meine und unsere Geschichte

Lesung mit Libor Rouček aus seinen Erinnerungen und Gespräch

Freiheitshalle Hof, Kulmbacher Straße 4, 95030 Hof

Libor Rouček, tschechischer Politiker und Publizist, ist Vorsitzender des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums und überzeugter Europäer. Geboren in Kladno, emigrierte er 1977 nach Wien und studierte dort Politikwissenschaften und Soziologie. Tätig im Umfeld des damaligen österreichischen Bundeskanzlers Bruno Kreisky, unterrichtete er später an den Universitäten in Sydney, Washington und Peking. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs engagierte er sich bei den tschechischen Sozialdemokraten (ČSSD) und war Sprecher der Regierung unter Miloš Zeman. Nach 2004 war er Abgeordneter des Europäischen Parlaments, dem er zeitweise auch als Vizepräsident vorstand.

Rouček präsentiert seine Erinnerungen, die 2019 im Academia-Verlag in tschechischer Sprache erschienen sind.

Moderation: Wolfgang Schwarz

Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder

Donnerstag, 2. Juni 2022

19.00 Uhr

Deutsche in Mittelosteuropa

Oberschlesien und die Deutschen - Erinnerungen und Gegenwart

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Schlesier oder Oberschlesier? Deutsche oder Polen? Wie in vielen anderen Regionen Ostmitteleuropas wechselten auch in Oberschlesien im Laufe des 20. Jahrhunderts mehrfach die staatlichen Zugehörigkeiten. Mit jeder Grenzziehung mussten die dort ansässigen Deutschen ihren Platz neu bestimmen. Wie bezeichneten und bezeichnen sie sich selbst? Was prägt(e) ihre Identität? Die Landschaft? Die Sprache? Kultur oder Religion? In welchem Verhältnis stehen sie zu Polen und zu Deutschland – und welche Politik verfolg(t)en der polnische Staat auf der einen Seite und die Bundesrepublik auf der anderen seit 1945 gegenüber den Deutschen in Oberschlesien?

Nach einer historischen Einführung von Tobias Weger (IKGS) diskutieren mit ihm Karoline Gil, Institut für Auslandsbeziehungen Stuttgart, sowie Jan Opielka, Politikwissenschaftler und Publizist, Gliwice.

Moderation: Stefanie Hajak, Münchner Volkshochschule

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins, des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas und der Münchner Volkshochschule

Eintritt frei

Mittwoch, 1. Juni 2022

18.30 Uhr

Zátopek

Film über das Leben des tschechoslowakischen Laufwunders

Arena Filmtheater, Hans-Sachs-Straße 7, München

2021 kam die Filmbiografie über den tschechoslowakischen Langstreckenläufer Emil Zátopek in die Kinos. Geboren wurde er 1922, also vor 100 Jahren im nordmährischen Kopřivnice/Nesselsdorf bei Nový Jičín/Neutitschein. Seine Karriere begann 1941 im Protektorat Böhmen und Mähren, als er bei den Baťa-Betrieben in Zlín als höchst talentierter Läufer entdeckt wurde. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs trat er in die neu gegründete tschechoslowakische Armee ein.

Nach einer Vielzahl von nationalen Rekorden gewann er bei den Olympischen Spielen in London 1948 und in Helsinki 1952 mehrere Goldmedaillen und wurde zum populärsten Gesicht des tschechoslowakischen Sports. 1957 beendete er seine aktive Karriere. Während des Prager Frühlings engagierte er sich für die Reformbewegung, was für ihn in der Zeit von 1969 bis 1972 starke staatliche Repressalien zur Folge hatte. So musste er unter anderem als Müllmann und Stollenarbeiter in den Uranbergwerken arbeiten. 1972 lud ihn die Bundesrepublik als Ehrengast zu den Olympischen Spielen in München ein. Die tschechoslowakische Staatsführung gestattete dies unter der Bedingung, dass seine Frau, die erfolgreiche Speerwerferin Dana Ingrová, in der CSSR verblieb. Ab 1973 normalisierte sich das Verhältnis Zátopeks zur kommunistischen Staatsspitze nach mehreren regimetreuen Bekundungen. Im Jahr 2000 starb er an den Folgen seines letzten Schlaganfalls.

Regie: David Ondříček (2021, OmeU, 131 min)

Eintritt 8,50 Euro

Eine Veranstaltung des Tschechischen Zentrums in Kooperation mit dem Arena Filmtheater und dem Kulturreferat für die böhmischen Länder

Dienstag, 31. Mai 2022

19.00 Uhr

Richard Coudenhove-Kalergi und 100 Jahre Paneuropa-Bewegung

Begleitveranstaltung zur Ausstellung "Kulturelle Brücken in Europa"

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Die älteste europäische Einigungsbewegung hat ihre Wurzeln in Böhmen. Ins Leben gerufen wurde sie vor hundert Jahren von Richard Graf Coudenhove-Kalergi, der zwar in Tokio auf die Welt kam, aber im westböhmischen Ronsperg/Pobežovice auf dem Schloss seines Vaters aufgewachsen ist.

Der Historiker Martin Posselt wird die böhmischen Wurzeln von Coudenhoves Paneuropa-Projekt beleuchten. Bernd Posselt als Präsident der Paneuropa-Union Deutschland befasst sich mit einem noch wenig bekannten Thema, dem Weg der Paneuropa-Idee vom Künstlermilieu in den Parlamentarismus.

Das anschließende Gespräch mit den beiden Gästen moderiert Viktoria Großmann (Süddeutsche Zeitung).

Eintritt frei

Dienstag, 24. Mai 2022

19.00 Uhr

Das gelbe Tagwerk: Alltagsflusen und Sternenstaub

Lesung und Gespräch mit dem Autor Bernhard Setzwein

Evangelisches Bildungswerk, Am Ölberg 2, Regensburg

Im Kopf des Autors Bernhard Setzwein kehrt selten Ruhe ein. Hat er sein Schreibpensum vollbracht, stellen sich an manchen Tagen noch weitere kleinere Notizen ein, die er zehn Jahre lang für Das gelbe Tagwerk gesammelt hat.

Herausgekommen ist eine funkelnde, abwechslungsreiche Sammlung besonderer Momente. Kurze Gedankenblitze, Wortspiele oder auch Träume wechseln sich ab mit Beobachtungen skurriler Alltagsszenen, zufälliger Begegnungen, Kommentaren zur Tagespolitik oder Zitaten. Ausführlich beschreibt Setzwein Begegnungen mit anderen Autoren, etwa mit Eugen Gomringer, Gerhard Roth oder Kateřina Tučková. Neben Ausflügen und Wanderungen – mitsamt einem dramatischen Unfall im Altvatergebirge – nehmen seine Stipendien-Aufenthalte in Horní Planá/Oberplan und Brno/Brünn eine wichtige Rolle im Gelben Tagwerk (edition lichtung 2020) ein. Nach dem „blauen“ und dem „gelben“ schreibt Bernhard Setzwein bereits an einem „grünen Tagwerk“, in das er ebenfalls Einblicke geben wird.

Bernhard Setzwein wurde 1960 in München geboren, seit 1990 lebt er in Waldmünchen. Er schreibt Lyrik in Mundart und Hochsprache, Essays und Radiobeiträge, Theaterstücke und Romane. Oft befassen sich seine Werke mit dem mitteleuropäischen Kulturraum Bayern-Böhmen-Österreich.

Moderation: Carsten Lenk (EBW Regensburg)

Eine Veranstaltung des Evangelischen Bildungswerks Regensburg in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder

Samstag, 21. Mai 2022

15.30 Uhr

Die Drei von der Tankstelle

Film und Gespräch

Bundesplatz Kino Berlin, Bundesplatz 14, Berlin

Zum diesjährigen 125. Geburtstag des aus Prag stammenden Drehbuchautors Franz Schulz laden wir Sie zu seinem Kassenschlager Die Drei von der Tankstelle von 1930 ein. Unsterblich wurde die von Wilhelm Thiele gedrehte Filmoperette nicht nur durch die spritzigen Dialoge, sondern auch durch Hits wie Ein Freund, ein guter Freund, komponiert von Werner Richard Heymann, geboren 1896 in Königsberg, heute das russische Kaliningrad.

Erleben Sie vor dem Film seine Tochter Elisabeth Trautwein-Heymann im Gespräch mit der Franz-Schulz-Biografin G. G. von Bülow. Erfahren werden Sie von den beiden interessante Hintergründe und Geschichten zu dem Evergreen, von dessen Mitwirkenden nicht nur Franz Schulz, Werner Richard Heymann sowie die Schauspieler Felix Bressart und Kurt Gerron zu Verfolgten und Opfern des nationalsozialistischen Regimes wurden.

Eintritt 7,- €

Eine Veranstaltung des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Zusammenarbeit mit dem Bundesplatz-Kino Berlin und dem Adalbert Stifter Verein

Donnerstag, 19. Mai 2022

19.00 Uhr

Deutsche in Mittelosteuropa

Die Deutschen und ihr Siebenbürgen

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Seit dem 12. Jahrhundert leben Deutsche im Karpatenbogen – die Siebenbürger Sachsen. Die deutsche Sprache, eine starke Bindung an ihre Heimatregion sowie die evangelische Konfession spielen in ihrem Selbstverständnis eine besondere Rolle. Ein Großteil der Siebenbürger Sachsen lebt nach Flucht und Aussiedlung in Deutschland, doch auch in Siebenbürgen, das heute in Rumänien liegt, leben nach wie vor einige Tausend Siebenbürger Sachsen. Gemeinsam mit anderen Gruppen zählen sie zur Minderheit der Rumäniendeutschen. Auch der aktuelle Staatspräsident Rumäniens, Klaus Johannis, gehört dieser kleinen, aber selbstbewussten und höchst aktiven Gruppe an.

Kann man in Deutschland Siebenbürger Sachse sein? Und kann man in Rumänien Deutscher sein? Wie ist das Verhältnis der Siebenbürger Sachsen zu „Mutterland“, „Vaterland“ und zur multikulturellen Heimatregion Siebenbürgen? Und wie geht insbesondere eine jüngere Generation mit diesem Erbe um?

Diesen Fragen widmet sich eine Podiumsdiskussion mit Karin Gündisch (Schriftstellerin), Nadine Konnerth-Stanila (Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland), Beatrice Ungar (Chefredakteurin, Hermannstädter Zeitung).

Moderation: Florian Kührer-Wielach (IKGS)

Veranstalter: Münchner Volkshochschule, Adalbert Stifter Verein, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) und der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland/Kulturreferat

Donnerstag, 19. Mai 2022

18.00 Uhr

Otokar-Fischer-Preis

Preisverleihung

Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Prag, und Youtube-Kanal des Adalbert Stifter Vereins

Bereits zum vierten Mal wird in Prag der Otokar-Fischer-Preis für herausragende germanobohemistische geisteswissenschaftliche Arbeiten verliehen. Seit 2020 vergibt das Institut für Literaturforschung (Institut pro studium literatury) den Preis zusammen mit dem Adalbert Stifter Verein. Die Preisträger werden Anfang Mai bekannt gegeben.

Durch die Preisverleihung führt Jaromír Typlt.

Musikalische Begleitung: Jana Bezpalcová (Akkordeon)

Eintritt frei

In Kooperation mit dem Goethe-Institut Prag.

Gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, die Hauptstadt Prag und das Kulturministerium der Tschechischen Republik.

Donnerstag, 19. Mai 2022

18.00 Uhr

Landschaft Im Schatten (Krajina ve stínu)

Filmvorführung

Centrum Bavaria Bohemia, Freyung 1, Schönsee

Der Film Landschaft im Schatten (Krajina ve stínu, CZ 2020) handelt von einem Dorf in Südböhmen nahe der österreichischen Grenze in den 1930er Jahren. Deutsche, tschechische und jüdische Bewohnerinnen und Bewohner leben friedlich zusammen. Doch nach dem Anschluss Österreichs durch Hitler geht ein Riss durch den Ort: Ein Teil strebt die Angliederung an das Deutsche Reich an, der andere will tschechisch bleiben. Auch das deutsch-tschechische Ehepaar Marie und Karel muss sich nun für eine Nationalität entscheiden: Marie wählt die tschechische, Karel die deutsche. Jüdischen Familien droht die Vernichtung durch den Holocaust, tschechischen Widerständlern die Verfolgung der Gestapo. Als sich die Verhältnisse 1945 umkehren, richtet sich die Rachsucht gegen die deutschen Dorfbewohner …

Bohdan Slámas Film, der auf wahren Ereignissen beruht, besticht durch die Vielschichtigkeit der Charaktere, die sich zwischen Hilfsbereitschaft, Opportunismus, Pragmatismus und Fanatismus bewegen. In eindringlichen Schwarz-Weiß-Bildern erzählt der Regisseur, welche fatalen Folgen ein entfesselter Nationalismus nach sich zieht. Ausgezeichnet wurde der Film mit sechs Tschechischen Löwen, dem Dialogpreis für die Verständigung zwischen den Kulturen auf dem FilmFestival Cottbus 2020 und als bester Film des Jahres 2020 mit dem Preis der tschechischen Filmkritik.

Bohdan Sláma, geb. 1967, ist ein mehrfach ausgezeichneter tschechischer Regisseur und Drehbuchautor. Er studierte Regie an der Film- und Fernsehfakultät der Akademie der musischen Künste (FAMU) in Prag. Große Beachtung fand sein Spielfilm-Debüt Divoké včely (Wilde Bienen, 2001), das u. a. den Hauptpreis auf dem Internationalen Filmfestival in Rotterdam gewann.

Eintritt frei

Eine Veranstaltung des Centrum Bavaria Bohemia in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder und Luminarfilm

Mittwoch, 18. Mai 2022

20.00 Uhr

Landschaft im Schatten (Krajina ve stínu)

Filmvorführung

Film-Theater Metropolis, Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 11, Passau

Der Film Landschaft im Schatten (Krajina ve stínu, CZ 2020) handelt von einem Dorf in Südböhmen nahe der österreichischen Grenze in den 1930er Jahren. Deutsche, tschechische und jüdische Bewohnerinnen und Bewohner leben friedlich zusammen. Doch nach dem Anschluss Österreichs durch Hitler geht ein Riss durch den Ort: Ein Teil strebt die Angliederung an das Deutsche Reich an, der andere will tschechisch bleiben. Auch das deutsch-tschechische Ehepaar Marie und Karel muss sich nun für eine Nationalität entscheiden: Marie wählt die tschechische, Karel die deutsche. Jüdischen Familien droht die Vernichtung durch den Holocaust, tschechischen Widerständlern die Verfolgung der Gestapo. Als sich die Verhältnisse 1945 umkehren, richtet sich die Rachsucht gegen die deutschen Dorfbewohner …

Bohdan Slámas Film, der auf wahren Ereignissen beruht, besticht durch die Vielschichtigkeit der Charaktere, die sich zwischen Hilfsbereitschaft, Opportunismus, Pragmatismus und Fanatismus bewegen. In eindringlichen Schwarz-Weiß-Bildern erzählt der Regisseur, welche fatalen Folgen ein entfesselter Nationalismus nach sich zieht. Ausgezeichnet wurde der Film mit sechs Tschechischen Löwen, dem Dialogpreis für die Verständigung zwischen den Kulturen auf dem FilmFestival Cottbus 2020 und als bester Film des Jahres 2020 mit dem Preis der tschechischen Filmkritik.

Bohdan Sláma, geb. 1967, ist ein mehrfach ausgezeichneter tschechischer Regisseur und Drehbuchautor. Er studierte Regie an der Film- und Fernsehfakultät der Akademie der musischen Künste (FAMU) in Prag. Große Beachtung fand sein Spielfilm-Debüt Divoké včely (Wilde Bienen, 2001), das u. a. den Hauptpreis auf dem Internationalen Filmfestival in Rotterdam gewann.

Eintritt: 8/7 Euro

Eine Veranstaltung der Perspektive Osteuropa an der Universität Passau in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder und Luminarfilm

Mittwoch, 11. Mai 2022

19.00 Uhr

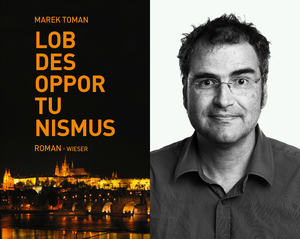

Marek Toman: Lob des Opportunismus

Begleitveranstaltung zur Ausstellung "Kulturelle Brücken in Europa"

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Im Roman Lob des Opportunismus (Wieser Verlag 2021, aus dem Tschechischen von Raija Hauck) trifft ein außergewöhnlicher Erzähler auf ein spannendes Stück mitteleuropäischer Geschichte. Dieser Erzähler bildet sich sehr viel ein auf seine Größe, seine Urteilsfähigkeit und seine Allwissenheit, er wirkt dabei aber häufig borniert und manchmal lächerlich: ein Palast als Erzähler?

Von der angesehenen Adelsfamilie Czernin in Prag erbaut, hat er in seiner langen Geschichte viele Funktionen erfüllen müssen: Residenz, Kaserne, Armenhaus, Sitz des Reichsprotektors und Außenministerium eines neuen Staates. So bewahrt er in seinen Wänden viele Geheimnisse, denen er seine eigene Interpretation gibt.

Moderation: Zuzana Jürgens (Adalbert Stifter Verein)

Lesung: Thomas Birnstiel

Eintritt frei

Sonntag, 8. Mai 2022

14-18 Uhr

Europa*Rad - das Demokratie*Rad dreht sich weiter

Freie Fahrt im UMADUM - Workshops und Gespräche in den Gondeln

Umadum Riesenrad, Atelierstraße 11, München

Am 8. Mai dreht sich das Münchner Riesenrad im Werksviertel Mitte am Ostbahnhof als „Europa*Rad“ für Frieden und europäische Werte. In den Gondeln des Riesenrads und auf dem Platz vor dem Europarad finden interaktive Workshops, Diskussionen und vielfältige Mitmachaktionen rund um Europa statt.

Insgesamt beteiligen sich über 40 verschiedene zivilgesellschaftliche, städtische und staatliche Einrichtungen, Organisationen und Vereine. Auch das Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein wird mit dabei sein und bietet in einer Gondel einen interaktiven Workshop zum Thema „Deutschland und Tschechien gemeinsam in Europa“ an.

Die Fahrt mit dem Riesenrad sowie die Teilnahme an der gesamten Veranstaltung ist kostenlos, es besteht die Möglichkeit für die Ukraine-Hilfe zu spenden.

Moderation: Anna Paap

Eintritt frei

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Landeshauptstadt München

Donnerstag, 5. Mai 2022

19.00 Uhr

Deutsche in Mittelosteuropa

Deutschböhmen und Sudetendeutsche

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Seit dem 13. Jahrhundert leben Deutsche in den böhmischen Ländern, der heutigen Tschechischen Republik. Sie besiedelten vor allem die Grenzregionen, wohnten aber auch in zentralen Städten mit einer mehrheitlich tschechischen Bevölkerung. Ihre Muttersprache war Deutsch, doch was waren weitere identitätsstiftende Merkmale? Wann spricht man von Deutschböhmen und Deutschmährern, also den deutschsprachigen Bewohnern der historischen Teile der böhmischen Länder, und wann von Sudetendeutschen, ein Begriff, der auf die Bezeichnung der Grenzgebiete zurückgeht? Wie hat sich die Situation der Deutschen in und aus Tschechien nach der Vertreibung 1945–1946 geändert und wie versteht sich die deutsche Minderheit in Tschechien heute?

Eine Podiumsdiskussion mit René Küpper (Collegium Carolinum), Irena Novák (Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität in der Tschechischen Republik) und Raimund Paleczek (Sudetendeutsches Institut).

Moderation: Zuzana Jürgens (Adalbert Stifter Verein)

Eintritt frei

Veranstalter: Adalbert Stifter Verein, Münchner Volkshochschule, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas und Collegium Carolinum

Donnerstag, 28. April 2022

19.00 Uhr

Verflechtungen

Einflüsse von Volksmusik, Tanz und Märchenwelten in der böhmischen Kunstmusik

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Ein Konzert der anderen Art führt in die musikalische Welt Böhmens und deren Bereicherung durch Volksmusik, Tanz und Märchenwelten. Zu Gast sind das Klavierduo Jost Costa und der Musikwissenschaftler Joachim Kremer in einem Gesprächs-Konzertabend. Mit Werken für Klavier zu vier Händen von Johannes Brahms, Antonín Dvořák und Franz Schubert sowie berühmten Orchesterwerken in der Bearbeitung für zwei Pianisten wie der Moldau von Bedřich Smetana spüren sie den Vorstellungswelten des 19. Jahrhunderts nach.

Das Duo Jost Costa besteht aus der Pianistin Yseult Jost und dem Pianisten Domingos Costa und existiert seit 2006. Neben weltweiten Auftritten wirkten beide Künstler u. a. als Dozenten an der Universität Hamburg oder der Musikhochschule Venedig und produzierten Aufnahmen für den Südwestrundfunk, den Westdeutschen Rundfunk oder die Deutsche Welle. Ihre Veranstaltungen lassen Musik und Tanz, Musik und Dichtung oder Musik und Malerei aufeinandertreffen.

Prof. Dr. Joachim Kremer ist Institutsleiter für Musikwissenschaft, Musikpädagogik und Ästhetik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Musik und Musikgeschichte des 15. bis 20. Jahrhunderts sowie französische Musik zwischen 1870 und 1920.

Das Konzert ist eine Benefiz-Veranstaltung für die Kriegsopfer in der Ukraine. Der Spendenerlös kommt der Organisation Ärzte ohne Grenzen e.V. zu Gute.

Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Sudetendeutschen Musikinstitut Regensburg

Mittwoch, 27. April 2022

15.00 Uhr

Verblichen, aber nicht verschwunden. Eine Spurensuche im Böhmerwald

Finissage zur Ausstellung

Foyer der Philosophischen Fakultät der Universität Aussig/Ústí nad Labem, Centrum Bavaria Bohemia, Pasteurova 13, Ústí nad Labem

Im Rahmen eines Forschungsverbunds aus Einrichtungen an den Universitäten Regensburg, Passau, Prag und Aussig sowie dem Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein ging im Oktober 2019 eine Exkursion mit Studierenden den Spuren der ehemaligen deutschsprachigen Bevölkerung im Böhmerwald nach. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wählten jeweils eine der dabei entstandenen Fotografien aus und verfassten dazu einen Text. Die zweisprachig deutsch-tschechische, auch in digitaler Form existierende Ausstellung zeigt alte Friedhöfe, Kirchen, Reste verschwundener Orte und neu gegründete Museen und entführt behutsam in eine vergangene Welt.

Moderation: Jan Kvapil

Ausstellungsdauer: 17. März bis 27. April 2022

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9–16 Uhr, Sa 10–11.30 Uhr, So 14–16 Uhr

Eintritt frei

Eine Veranstaltung des Instituts für Germanistik an der Universität Ústí nad Labem in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder

Dienstag, 26. April 2022

19.00 Uhr

Im Fokus: Die Sopranistin Dagmar Pecková

In der Reihe „Interviews zu Böhmen“

Youtube-Premiere

Dagmar Pecková, geboren in der Nähe von Chrudim in Ostböhmen, ist eine international erfolgreiche Sopranistin und gehört zu den bekanntesten Opernsängerinnen Tschechiens. Bereits zu Beginn ihrer Karriere kam sie mit beiden deutschen Staaten in Berührung: 1984 absolvierte sie einen ersten Aufenthalt in Bayreuth, von 1985 bis 1989 war sie an der Semperoper in Dresden tätig. Im Gespräch äußert sie sich zu ihren Erfahrungen mit dem Publikum in Deutschland, zu ihren wichtigsten Rollen auf deutschen Bühnen, zu Musikkritikern und Musikkulturen sowie zu ihrem Leben zwischen Deutschland und Tschechien. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie auch eine CD mit Weihnachtsliedern aus ganz Europa.

Moderation: Wolfgang Schwarz

Link zu der YouTube-Premiere >>

Ein Angebot des Kulturreferats für die böhmischen Länder

Donnerstag, 21. April 2022

18.30 Uhr

Kulturelle Brücken in Europa. Adel aus Böhmen und Mähren nach 1945

Ausstellungseröffnung und Filmvorführung

Alfred-Kubin-Galerie im Sudetendeutschen Haus, Hochstraße 8, München

Als Adelige aus Böhmen und Mähren nach 1945 Brücken über politische, nationale und gesellschaftliche Grenzen hinweg schlugen, war ihr Wirken von Kultur, Menschlichkeit und christlichem Glauben geprägt. Dank ihrer familiären Verbindungen sowie der Zugehörigkeit zu europäischen und christlichen Netzwerken und geleitet von einem ererbten Verantwortungsgefühl trugen auch sie schließlich zur politischen Wende im Jahr 1989 bei.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts verlor der Adel in den böhmischen Ländern nach und nach seine zentrale Rolle in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Adelige, die als Deutsche galten, enteignet und vertrieben. Von denjenigen, die sich als Tschechen betrachteten, flohen viele nach dem kommunistischen Umsturz 1948 aus dem Land.

Wie ihre Landsleute mussten sie im Exil aus dem Nichts neue Existenzen aufbauen. Trotzdem halfen auch sie materiell und finanziell, auf offiziellen und heimlichen Wegen, gründeten Hilfswerke und informierten in den Medien über das Geschehen diesseits und jenseits der Grenzen. Sie hielten das Bewusstsein für die gemeinsamen kulturellen Wurzeln wach, obwohl ihr engagierter Einsatz oft abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit stattfand.

In Erinnerung an die langjährige Geschäftsführerin des Adalbert Stifter Vereins Johanna von Herzogenberg, die 2021 ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte, möchten wir die Wahrnehmung für diesen Abschnitt unserer gemeinsamen Vergangenheit schärfen. Er bildet einen bedeutenden Mosaikstein der mitteleuropäischen Geschichte im 20. Jahrhundert.

Im Rahmen der Ausstellungsvorbereitung wurden auch Zeitzeugeninterviews aufgenommen. Aus diesen Interviews entstand der Film Adel im Exil, der an diesem Abend seine Premiere feiert.

Grußworte: Peter Becher (Adalbert Stifter Verein), Zdeněk Hazdra (Ústav pro studium totalitních režimů)

Festrede: Jaroslav Lobkowicz (Unternehmer, Politiker und Oberhaupt des Hauses Lobkowicz)

Adel im Exil, D/CZ 2022. Drehbuch Jan Blažek (Post Bellum), 30 Min.

Anmeldung erforderlich unter eveeno.com/kulturelle-bruecken

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Institut zur Erforschung totalitärer Regime [Ústav pro studium totalitních režimů], Prag

Dienstag, 19. April 2022

19.00 Uhr

Die innere Kolonisierung

Vortrag in der Reihe "Mein Weg zu unseren Deutschen"

Youtube-Premiere

Der Theaterregisseur und Drehbuchautor Jiří Havelka, geboren 1980 in Iglau/Jihlava, engagierte sich in mehreren Projekten für die Aufarbeitung der Nachkriegsgewalt an Sudetendeutschen. Sein Theaterstück Dechovka [Blasmusik], in dem es um das Massaker an Deutschen im mährischen Dobrenz/Dobronín kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geht, zeigte er 2016 mit seiner Prager Theatergruppe VOSTO5 auch im Sudetendeutschen Haus in München. Seine Online-Vorstellung Očitý svědek (Augenzeug) am Prager Nationaltheater hat die Ermordung von deutschen Zivilisten im Juni 1945 an der Schwedenschanze bei Prerau/Přerov zum Thema. Und das Theaterstück Vlastnici (Eigentümer) über eine Eigentümerversammlung, das Havelka 2020 als Filmfassung bearbeitete, wurde zu einem der erfolgreichsten tschechischen Filme der letzten Jahre.

Moderation: Wolfgang Schwarz

Hier geht es zu der Online-Veranstaltung

Ein Video des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum München

Freitag, 8. April 2022

19.00 Uhr

Die Mühle

Buchpremiere und Lesung

Tschechisches Zentrum, Prinzregentenstraße 7, München

Die Autorin, Schauspielerin und Filmregisseurin Rena Dumont, geboren und aufgewachsen in Prossnitz (Prostějov), lebt seit ihrer Flucht aus der Tschechoslowakei 1986 in Deutschland. Als Schauspielerin hatte sie u. a. Auftritte bei den Münchner Kammerspielen und wirkte auch in zahlreichen TV-Produktionen mit. Als Filmregisseurin realisierte sie 2017 den Kurzfilm Hans im Pech über die Reise eines westdeutschen Fabrikangestellten in die kommunistische Tschechoslowakei zur Beerdigung seiner Großmutter.

2013 erschien ihr erster Roman Paradiessucher. In ihrem neuen Roman Die Mühle, den sie dem Publikum erstmals vorstellt, erzählt Rena Dumont inspiriert von wahren Ereignissen von einer isolierten Müllerfamilie in Südböhmen im Widerstand gegen zwei aufeinanderfolgende totalitäre Systeme.

Das Kulturreferat für die böhmischen Länder arbeitete auch bei zwei Fotoausstellungen mit Rena Dumont zusammen, zuletzt Fasching in Böhmen. Fotografien von František Zemen.

Moderation: Jörg Becken (Klak Verlag)

Anmeldung per E-Mail an ccmunich@czech.cz

Eintritt frei

Eine Veranstaltung des Tschechischen Zentrums in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder

Mittwoch, 6. April 2022

20.00 Uhr

Ortsnamen im tschechischen Grenzgebiet nach 1945

Vortrag

Youtube-Premiere

Wie wurde aus dem Namen Freiwaldau/Frývaldov schließlich Jeseník? Dieser und ähnlichen Fragen geht die Sprachwissenschaftlerin Tereza Klemensová in ihrem Vortrag nach, der sich mit der Entwicklung der Ortsnamen im tschechischen Grenzgebiet vor und insbesondere nach 1945 befasst. Die Namen spiegeln die über Jahrhunderte bestehende deutsch-tschechische Zweisprachigkeit wider. Als Beispiel dient Material aus dem Bezirk Jeseník in Mährisch-Schlesien. Für diese Region gilt – wie auch für andere Regionen der ehemaligen Sudetengebiete –, dass die Ortsnamen oft deutschen Ursprungs waren. Mit der Zeit wurden sie mehr oder weniger stark slawisiert und verloren ihren deutschen Klang.

Die Ortsnamen werden hier nicht nur als sprachliche und historische Gegenstände erörtert, sondern auch als aktuelles Diskussionsthema. Denn für die heutigen Bewohner dieser Gegenden sind sie das Gedächtnis der Orte, ein Nachweis regionaler Identität oder gar Marketinginstrument.

Moderation: Anna Paap

Der Youtube-Link: https://youtu.be/YFHD6FYvqpg

Ein Video des Kulturreferats für die böhmischen Länder

Montag, 4. April 2022

19.00 Uhr

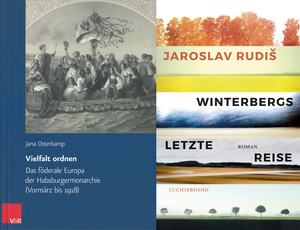

Auf Reisen Habsburgs Vielfalt ordnen

Lesung und Gespräch mit Jana Osterkamp und Jaroslav Rudiš

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München

Die Geschichte Mitteleuropas mit der Vielfalt der Völker, Sprachen und historischen Räume hat in der Kunst einzigartige Geschichten und literarische Figuren und in der Politik innovative Ideen hervorgebracht. Gerade der habsburgische Föderalismus ist für das geeinte Europa heute anschlussfähig, das zeigt Jana Osterkamp in ihrem Buch Vielfalt ordnen. Das föderale Europa der Habsburgermonarchie (Vormärz bis 1918) (Vandenhoeck & Ruprecht 2020).

In der Belletristik heute ist „Habsburg“ eher ein verschwundenes Land. Jaroslav Rudiš hat es mit seinem Roman Winterbergs letzte Reise (Luchterhand 2019) von Berlin nach Sarajevo über Reichenberg, Prag, Wien und Budapest wieder zum Leben erweckt.

In dieser Veranstaltung kommen die beiden Autoren ins Gespräch über Mitteleuropa.

Moderation: Niels Beintker (BR)

Eintritt frei

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins und des Collegium Carolinum.

Donnerstag, 31. März 2022

20.00 Uhr

Stunden aus Blei

Lesung und Gespräch mit Radka Denemarková

Literaturhaus München, Salvatorplatz 1, München und Stream

Peking ist der Sehnsuchtsort vieler Europäerinnen und Europäer, die nach China kommen, um sich zu finden, ihr Leben in neue Bahnen zu lenken oder einfach viel Geld zu verdienen. Doch den Möglichkeiten zur eigenen Entfaltung sind in dem kommunistischen Land starre Grenzen gesetzt, und die Begegnung mit chinesischen Dissidenten stellt ihre Wertvorstellungen auf die Probe. Eine tschechische Schriftstellerin, die sich voller Überzeugung für demokratische Werte einsetzt, wird zum moralischen Leitstern für eine chinesische Studentin. Die gemeinsame Lektüre philosophischer Texte unter anderem von Václav Havel animiert die junge Frau schließlich zum Widerstand. Fast unauffällig taucht vor dem Hintergrund der Schicksale der Romanfiguren die Frage nach dem Wert der Menschenrechte und westlicher Werte auf. Wie viel davon kann aufgegeben werden – in Konfrontation mit Geld, Macht und Erpressung –, bis man sich selbst (oder auch die eigene Familie) verliert und aufgibt? Wie viel ist ein Leben ohne Freiheit wert?

Moderation: Zuzana Jürgens

Radka Denemarkovás aktueller Roman Stunden aus Blei (Hodiny z olova, 2019) ist 2022 bei Hoffmann und Campe Verlag erschienen, aus dem Tschechischen übersetzt von Eva Profousová. Er war in Tschechien Buch des Jahres 2019. Es ist der große Roman über das China von heute – das die Autorin selbst nicht mehr betreten darf.

Eintritt: 15 / 10 €; Stream-Tickets: ab 5 €

Tickets bei reservix [Link: https://literaturhaus-muenchen.reservix.de/p/reservix/event/1844430] oder unter 018 06/70 07 33

Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins, der Stiftung Literaturhaus und des Tschechischen Zentrums München

Donnerstag, 24. März 2022

19.00 Uhr

Die Privatsekretärin

Premiere der rekonstruierten Fassung zum 125. Geburtstag des Drehbuchautors Franz Schulz aus Prag mit einer Einführung seiner Biografin G.G. von Bülow

Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, München

„Ich bin ja heut' so glücklich“ – der Titel des Liedes von Paul Abraham charakterisiert die ansteckende Fröhlichkeit des Films. Die Geschichte der selbstbewussten jungen Frau, die in die Stadt kommt, um nicht nur einen Job als Stenotypistin zu finden, sondern sich einen reichen Mann zu angeln, könnte kaum simpler sein. Doch das Zusammenspiel von einfallsreicher Regie, eingängiger Musik und ausgelassener Spielfreude der Darsteller machte aus dem mit bescheidenen Mitteln gedrehten dritten Tonfilm von Wilhelm Thiele einen Hit, der überall in Europa und auch in Amerika erfolgreich war. Es war der Durchbruch und größte Erfolg für die junge Schauspielerin Renate Müller, die bereits sechs Jahre später im Alter von 31 Jahren verstarb. Aber nicht minder wichtig für den Erfolg des Films war die Verkörperung des skurrilen Bankdieners durch den unwiderstehlichen Felix Bressart, der nach seiner Emigration in Hollywood in Filmen Ernst Lubitschs brillierte.

Nach dem tragischen Tod von Renate Müller, die sich mit den nationalsozialistischen Machthabern nicht arrangieren wollte und von der Gestapo beschattet wurde, sind offenbar alle Kopien des Films Die Privatsekretärin aus dem Verkehr gezogen und das Negativ vernichtet worden. Erst in den 1990er Jahren konnte das Bundesarchiv drei Rollen einer seinerzeit englisch untertitelten Kopie des deutschen Originals sichern. 2017 fanden sich in der Library of Congress zwei 16mm-Kopien des Films, die es zusammen mit dem anderen Material erlaubten, den vollständigen Film digital zu rekonstruieren.

Die Privatsekretärin. Deutschland 1931. 84 Minuten. Regie: Wilhelm Thiele, Drehbuch: Franz Schulz

Format: 35mm, 1:1,19, s/w, Tobis-Klangfilm. Rekonstruktion: Filmmuseum München 2019/2022

Eine Veranstaltung des Filmmuseums München in Kooperation mit dem Adalbert Stifter Verein und dem Deutschen Kulturforum östliches Europa.

Donnerstag, 17. März 2022

Verblichen, aber nicht verschwunden. Eine Spurensuche im Böhmerwald

Ausstellung

Foyer der Philosophischen Fakultät der Universität Aussig/Ústí nad Labem, Centrum Bavaria Bohemia, Pasteurova 13, Ústí nad Labem

Im Rahmen eines Forschungsverbunds aus Einrichtungen an den Universitäten Regensburg, Passau, Prag und Aussig/Ústí nad Labem sowie dem Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein ging im Oktober 2019 eine Exkursion mit Studierenden den Spuren der ehemaligen deutschsprachigen Bevölkerung im Böhmerwald nach. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wählten jeweils eine der dabei entstandenen Fotografien aus und verfassten dazu einen Text. Die zweisprachig deutsch-tschechische, auch in digitaler Form existierende Ausstellung zeigt alte Friedhöfe, Kirchen, Reste verschwundener Orte und neu gegründete Museen und entführt behutsam in eine vergangene Welt.

Eine Vernissage findet nicht statt. Am 27. April wird es um 15 Uhr eine Finissage mit dem Kurator der Ausstellung, Wolfgang Schwarz, geben.

Ausstellungsdauer: 17. März bis 27. April 2022

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9–16 Uhr, Sa 10–11.30 Uhr, So 14–16 Uhr

Eintritt frei

Eine Ausstellung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Institut für Germanistik an der Universität Ústí nad Labem

Dienstag, 8. März 2022

19.00 Uhr

Böhmische Spuren in München: Gudrun Heißig

Gespräch

Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München und auf Youtube

Gudrun Heißig (geb. 1942 in Gablonz an der Neiße/Jablonec nad Nisou) hat sich als Übersetzerin und Dolmetscherin für Tschechisch einen Namen gemacht. Seit Jahren begleitet sie tschechische Politikerinnen und Politiker und andere Persönlichkeiten aus Tschechien bei ihren Terminen in Bayern, auch bei öffentlichen Auftritten. Ebenfalls bayerische Ministerinnen und Minister als auch Ministerpräsidenten wurden von nahmen sie als Dolmetscherin in Anspruch. Für prominente deutsch-tschechische Dialogforen dolmetschte sie Persönlichkeiten wie Volkmar Gabert, Franz Olbert, Bohumil Doležal, Petr Uhl und Petr Pithart. Gleichzeitig engagiert sie sich im Bereich der sudetendeutsch-tschechischen Verständigung.